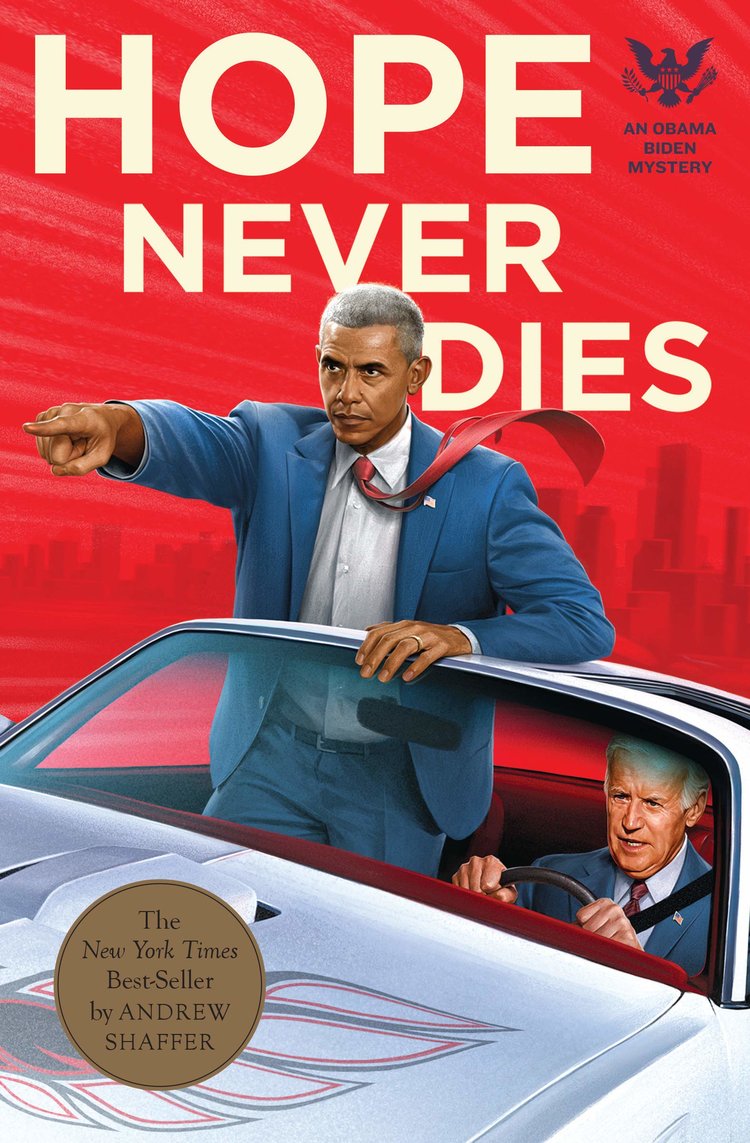

Biden è il protagonista di Hope Never Dies, un divertente giallo firmato da Andrew Shaffer. E Obama gli fa da spalla

Restano ancora una decina di giorni per raggiungere un accordo ed è sempre più probabile che, di questo passo, alla fine dell’anno la Gran Bretagna esca dall’unione commerciale e doganale europea.

Di qualunque cosa si discuta (dall’economia alla scuola), da un pò di tempo in qua non si fa che parlare di «resilienza». Si tratta di termine preso a prestito dalla scienza dei materiali che indica la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Oggi è molto in voga e sta a significare la capacità psicologica di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà; la capacità, insomma, di piegarsi senza spezzarsi, di andare avanti. Fateci caso, lo stesso programma di investimenti (di cui finora non si sa molto) che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU (lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19) si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ieri negli Stati Uniti è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid ed il Collegio elettorale ha sancito ufficialmente che Joe Biden è il vincitore delle elezioni. Insomma, si volta pagina.

Da alcuni anni assistiamo ad una delle peggiori crisi umanitarie del dopoguerra. Eppure, non sono in molti, dalle nostre parti, a prestare attenzione a quel che accade in Venezuela.

Ho letto in questi giorni A Promised Land, l’attesissimo memoir dell’ex presidente americano Barack Obama. Il libro (il primo di due volumi) si legge con piacere: sono quasi 800 pagine (nella versione in inglese) ma la scrittura di Obama è formidabile. Il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti riesce, infatti, a descrivere gli eventi con dettagli straordinariamente vividi e ad evocare i luoghi (dall’Asia sudorientale ad una scuola dimenticata nel South Carolina) con un tocco delicato; e sebbene il libro si concentri sugli aspetti politici più che su quelli personali, quando scrive della famiglia, lo fa in modo molto bello, venato di nostalgia.

«Georgia on my mind», la canzone scritta da Stuart Gorrell e Hoagy Carmichael nel 1930, diventata universalmente popolare grazie alla versione di Ray Charles, è stata adottata nel 1979 come canzone ufficiale dello Stato della Georgia (anche se, in realtà, sembra che Gorrell scrisse il testo per la sorella di Hoagy, Georgia).

Il termine «wolf warrior diplomacy» descrive lo stile diplomatico aggressivo adottato di recente da molti diplomatici cinesi. L’espressione deriva dal titolo di un film d’azione, stile Rambo, del 2015 (il sequel, Wolf Warrior II, ha segnato il record assoluto d’incassi nella storia del cinema cinese), che ha rappresentato l’avvio della costruzione di una «narrazione patriottica» della nuova superpotenza, in cui la Cina acquista un ruolo nella gestione della pace nel mondo e nella difesa dei propri cittadini anche all’esterno dei confini nazionali (per capirci, le ambasciate cinesi restano aperte anche quando gli americani si chiudono dentro, e gli investimenti del dragone in Africa, sia quelli produttivi che quelli destinati all’assistenza sanitaria, uniscono i popoli, mentre i mercenari europei sono impegnati in una pulizia etnica insensata nei confronti degli orientali).

Il rapporto con Pechino è sicuramente il problema (geopolitico ed economico) più grande che dovrà affrontare la nuova amministrazione americana.

Prima di Donald Trump, i presidenti americani guardavano alla Cina perlopiù con fiducia. Barack Obama, Bill Clinton ed anche i due George Bush hanno cercato di integrare la Cina nell’economia e nel sistema politico globale. Così facendo, pensavano, avrebbero persuaso la Cina ad accettare le norme internazionali e a diventare più democratica.

Le speranze del nuovo presidente americano Joe Biden di resuscitare l’accordo nucleare iraniano potrebbero essere già andate in fumo.

L’assassinio della scorsa settimana dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh (in un’operazione segreta che, a quel che si dice, si è servita di una mitragliatrice montata su un furgone e controllata da remoto), ha assestato un nuovo colpo all’orgoglio iraniano dopo l’uccisione, in gennaio, del generale Qasem Soleimani in uno strike aereo. Va da sé che i due incidenti potrebbero mandare all’aria ogni prospettiva di un rilancio della diplomazia. Non per caso, Mark Fitzpatrick, ex executive director dell’International Institute for Strategic Studies, ha subito twittato: «La ragione per assassinare Fakhrizadeh non era ostacolare il potenziale bellico dell’Iran, era ostacolare la diplomazia».