All’indomani del controverso G7 di Taormina, nel corso del quale i leader di sei paesi non sono riusciti a persuadere il presidente Trump a sostenere gli accordi di Parigi sul clima, Angela Merkel, parlando ad un comizio in Baviera, lo ha detto chiaramente e proprio sulla base della «esperienza degli ultimi giorni»: «I tempi in cui potevamo fare affidamento completamente sugli altri sono finiti».

All’indomani del controverso G7 di Taormina, nel corso del quale i leader di sei paesi non sono riusciti a persuadere il presidente Trump a sostenere gli accordi di Parigi sul clima, Angela Merkel, parlando ad un comizio in Baviera, lo ha detto chiaramente e proprio sulla base della «esperienza degli ultimi giorni»: «I tempi in cui potevamo fare affidamento completamente sugli altri sono finiti».

«Il 4 dicembre non lo possiamo cancellare con una riforma elettorale». Così Stefano Ceccanti conclude l’articolo con il quale oggi ci spiega cos’è e come funziona il Rosatellum e come stanno le cose in materia di riforma elettorale (Ecco cos’è il Rosatellum – In Cammino).

«Se si volevano evitare le coalizioni post-elettorali – scrive Ceccanti – bisognava puntare al successo del Sì al referendum e, a quel punto, confidare ragionevolmente in una sentenza della Corte favorevole al ballottaggio dell’Italicum. Siamo precipitati in un contesto diverso da cui è improbabile che si possa uscire con le prossime elezioni sia che si faccia la riforma elettorale (col testo-base, col tedesco o con qualcos’altro) sia che non si faccia (cosa che resta per ora lo scenario ancora più probabile). Visto che non si possono rimettere le lancette all’indietro e che quindi lo schema bocciato non si può resuscitare, prendiamoci intanto i piccoli miglioramenti, se sono possibili, e vediamo se nella prossima legislatura è possibile importare per intero il sistema francese (semi-presidenzialismo e, a seguire, doppio turno di collegio). Se ciò non fosse possibile prendiamo atto che a livello nazionale saranno forse inevitabili non solo a breve coalizioni post-elettorali, sperando che esse siano in grado di tenerci dentro l’Unione europea e non composte da coloro che vogliono uscirne».

Dopo aver messo sottosopra, in tempo record, la sua nuova amministrazione con una serie di scandali e disfunzioni, Donald Trump ha intrapreso il suo primo viaggio all’estero come presidente. Si è fermato ieri in Israele, la sua seconda tappa dopo il weekend trascorso in Arabia Saudita.

La destra israeliana, che governa saldamente il paese, ha salutato l’elezione a sorpresa di Trump come l’arrivo di un altro Ciro il Grande, il redentore persiano dei Giudei che consentì agli ebrei di fare ritorno alla loro patria e di porre fine alla cattività babilonese.

Ma il presidente americano a cui gli israeliani hanno dato il benvenuto non è proprio il “liberatore” (dai contrasti dell’era Obama) che molti di loro hanno sognato. A dire il vero, è una speranza che lo stesso Trump aveva incoraggiato quando, un mese dopo la sua elezione e un mese prima del suo insediamento, ha twittato: “Stay strong Israel, January 20th is fast approaching!”.

Contro la gogna la soluzione c’è (e molto semplice): smettere di pubblicare intercettazioni. Ecco perché Il Foglio nei giorni scorsi ha proposto agli altri giornali di combattere il circo mediatico smettendola di pubblicare intercettazioni, almeno fino al dibattimento, smettendola così di trasformare i giornali nella buca delle lettere delle procure.

Ilaria Capua (la virologa che è stata messa alla gogna, accusata ingiustamente di essere un’untrice, sbattuta in prima pagina come un mostro che specula sui virus e la salute delle persone, la cui reputazione di scienziata è stata infangata, la cui vita privata rovinata e il cui ruolo politico con Scelta civica azzoppato, e che ha raccontato la sua storia di ricercatrice e la sua vicenda giudiziaria nel libro “Io, trafficante di virus”), ha aderito all’appello del Foglio con una lettera (Il machete della gogna) che merita di essere letta.

Per restare sul tema, rinvio all’articolo che ho scritto il 15 aprile dell’anno scorso sullo stesso giornale:«Non si può spacciare lo sputtanamento per libertà di stampa».

Dopo aver messo sottosopra, in tempo record, la sua nuova amministrazione con una serie di scandali e disfunzioni, Donald Trump ha intrapreso il suo primo viaggio all’estero come presidente. Si è fermato ieri in Israele, la sua seconda tappa dopo il weekend trascorso in Arabia Saudita.

La destra israeliana, che governa saldamente il paese, ha salutato l’elezione a sorpresa di Trump come l’arrivo di un altro Ciro il Grande, il redentore persiano dei Giudei che consentì agli ebrei di fare ritorno alla loro patria e di porre fine alla cattività babilonese.

Ma il presidente americano a cui gli israeliani hanno dato il benvenuto non è proprio il “liberatore” (dai contrasti dell’era Obama) che molti di loro hanno sognato. A dire il vero, è una speranza che lo stesso Trump aveva incoraggiato quando, un mese dopo la sua elezione e un mese prima del suo insediamento, ha twittato: “Stay strong Israel, January 20th is fast approaching!”.

Sostenuto da una grande partecipazione al voto delle classi medie urbane, il Presidente Hassan Rouhani è stato rieletto con una vittoria schiacciante che ora gli può consentire di proseguire nello sforzo di espandere le libertà personali e aprire l’economia iraniana in crisi agli investitori internazionali. E la sua vittoria clamorosa dovrebbe consentirgli inoltre di rafforzare la posizione della fazione moderata e riformista mentre il paese si prepara alla conclusione del periodo di governo del settantottenne leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, che resta l’uomo forte del paese.

Domenica scorsa, il presidente cinese Xi Jinping ha offerto un quadro del nuovo ordine economico globale nel quale il suo paese si pone come alternativa ad un’America, quella di Trump, ripiegata su se stessa.

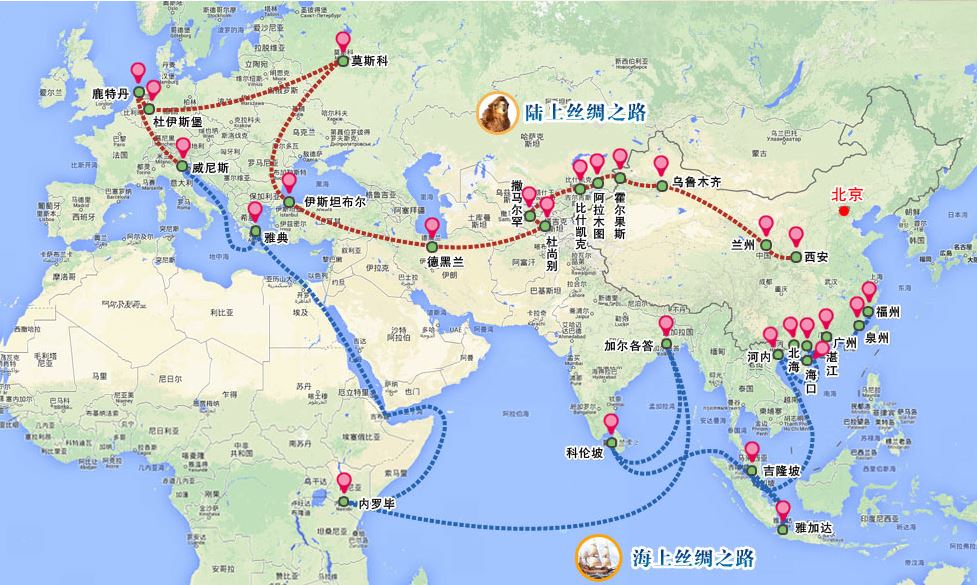

Il presidente cinese ha usato il Belt and Road Forum for International Cooperation di Pechino (14-15 maggio) per presentare ufficialmente il progetto della «nuova Via della Seta». Durante il suo discorso di apertura, Xi ha definito la Belt and Road Initiative (BRI) – una vota denominata «One Belt, One Road» (OBOR) -, «il progetto del secolo», in grado di produrre benessere e sviluppo in tutto il pianeta.

Il progetto del secolo

«Lo spirito della Via della Seta è un grande patrimonio dell’umanità», ha detto il presidente; e tramite questa iniziativa, Pechino intende recuperare lo spirito della «pace e della cooperazione tra Oriente e Occidente», «dell’apertura e dell’inclusione», «dell’apprendimento reciproco» e del «reciproco vantaggio» incarnati dall’antico network di rotte commerciali che andava dalla Cina al Medio Oriente, all’Africa e all’Europa.

La «nuova Via della Seta» è un ambizioso progetto infrastrutturale lanciato da Xi Jinping più di tre anni fa (la rete di infrastrutture interessa più di 60 paesi su un’area che si estende fra Asia, Europa e Africa), attraverso il quale Pechino vuole creare solidi rapporti industriali con i paesi coinvolti.

1000 miliardi di dollari per porti, ferrovie, aeroporti e centrali energetiche

E la Cina oggi promette di spendere mille miliardi di dollari per costruire porti, ferrovie, aeroporti e centrali energetiche non solo attraverso la regione Euroasiatica, ma in quasi ogni angolo del mondo.

In Laos, lungo le montagne ricoperte dalla giungla, gli ingegneri cinesi stanno scavando centinaia di tunnel e costruendo viadotti per sostenere una ferrovia di 260 miglia, un progetto di 6 miliardi di dollari che collegherà otto paesi asiatici; in Pakistan, il denaro cinese sta costruendo centrali energetiche per fare fronte alla mancanza cronica di elettricità, parte di un investimento del valore previsto di 46 miliardi di dollari; e gli urbanisti cinesi stanno mettendo a punto linee ferroviarie da Budapest a Belgrado, assicurando un’altra arteria per il flusso delle merci cinesi in Europa attraverso il porto greco del Pireo controllato dalla Cina.

Agenda economica e geopolitica della Cina

Questi enormi progetti infrastrutturali, assieme a centinaia di altri in Asia, in Africa e in Europa, formano la spina dorsale dell’ambiziosa agenda economica e geopolitica della Cina. Il presidente Xi Jinping sta costruendo legami, creando nuovi mercati per le imprese del suo paese ed esportando il modello di sviluppo economico cinese guidato dallo Stato allo scopo di generare rapporti solidi e forti relazioni diplomatiche.

L’iniziativa si preannuncia senza precedenti, per ampiezza, nella storia moderna; e per celebrare la nuova influenza globale della Cina, Xi ha radunato domenica scorsa a Pechino, per i due giorni del vertice, decine di capi di Stato e di governo, a partire dal presidente russo Putin.

Va da sé che Xi Jinping sta cercando di usare la ricchezza ed il know how industriale cinesi per creare un tipo di globalizzazione «nuovo» che possa fare a meno delle regole delle «antiquate» istituzioni dominate dall’Occidente.

L’obiettivo è quello di rimodellare l’ordine economico globale ed attrarre paesi ed imprese nell’orbita cinese.

Il progetto, ovviamente, serve gli interessi economici della Cina.

Con una debole crescita interna, la Cina sta producendo più acciaio, cemento e macchine di quanto le occorra. Perciò il presidente cinese guarda al resto del mondo, in particolare ai paesi in via di sviluppo, per far andare a pieno regime il suo motore economico.

A ben guardare però, il progetto è quello di pilotare la nuova «globalizzazione 2.0». Il presidente Xi ha, infatti, delineato una versione più ardita del Piano Marshall, lo sforzo di ricostruzione post bellico dell’America.

Allora, gli Stati Uniti hanno fornito una gamma molto ampia di aiuti per consolidare le alleanze in Europa; e ora la Cina sta impiegando centinaia di miliardi di dollari in prestiti sostenuti dallo Stato con l’obiettivo di guadagnarsi nuovi amici in giro per il mondo, e questa volta senza pretendere impegni militari.

In netto contrasto con il presidente Trump

Il progetto di Xi Jinping si pone in netto contrasto con il presidente Trump ed il suo mantra «America First».

L’amministrazione Trump è uscita dalla Trans-Pacific Partnership, l’intesa commerciale capeggiata dall’America che era stata immaginata proprio come un rimedio alla crescente influenza cinese.

Ma come aveva detto Xi Jinping ai leader del mondo degli affari al World Economic Forum in gennaio, «sostenere il protezionismo è come chiudersi dentro una stanza buia»; e il presidente cinese ora sta incoraggiando una leadership globale ad immagine e somiglianza della Cina, enfatizzando l’efficienza economica e l’intervento statale; e sta affastellando ogni genere di progetti infrastrutturali sotto l’ampio ombrello del piano. Perfino progetti finanziariamente controversi in paesi infestati dalla corruzione come il Pakistan o il Kenya un senso (per ragioni militari e diplomatiche) ce l’hanno.

Il rifiuto dell’ Australia

Gli Stati Uniti, l’India ed altri, hanno dato voce alle preoccupazioni circa le implicazioni geostrategiche della BRI; alcuni, come l’Australia, hanno opposto un secco rifiuto alla richiesta di Pechino di aderire al piano.

Ma è impossibile per qualunque il leader straniero, per qualunque dirigente di una multinazionale o qualunque banchiere internazionale, ignorare la pressione cinese per «rifare» il commercio mondiale.

McKinsey ha osservato che se si dovesse davvero spendere tutto il denaro promesso, lo stesso Piano Marshall al confronto finirebbe per impallidire. Il ministro tedesco dell’economia, Brigitte Zypries, ha ovviamente partecipato al Forum di Pechino; e hanno fatto lo stesso giganti industriali occidentali come la General Electric o la Siemens, impegnati ad ottenere contratti vantaggiosi e a rimanere nelle grazie cinesi. Anche l’amministrazione Trump ha garantito la presenza di un funzionario di alto livello.

Ma Paolo Gentiloni è stato l’unico leader del G7 a partecipare al vertice. L’Italia è uno di terminali strategici della proiezione cinese nel Mediterraneo; e per il nostro paese è un’occasione straordinaria

Domenica scorsa, il presidente cinese Xi Jinping ha offerto un quadro del nuovo ordine economico globale nel quale il suo paese si pone come alternativa ad un’America, quella di Trump, ripiegata su se stessa.

La politica è in crisi dappertutto in Occidente. E come sempre, l’Italia è un laboratorio delle tendenze in atto a scala europea. Come ha scritto malignamente Max Gallo, l’Italia «è la metafora d’Europa», ovvero la società in cui tutto si manifesta in modo caricaturale, esagerato ed eccessivo; dove le malattie latenti si presentano in modo evidente ed esplodono mentre negli altri paesi moderni sono solo in incubazione. E la vera intuizione del M5s non è la sbandierata democrazia elettronica, ma la politicizzazione della rete, con un formidabile cavallo di battaglia: la critica spietata alla «casta».

Colin Hay ci ha spiegato perché la gente odia la politica («Why we hate politics»), ma che in un paese in cui ogni anno le pensioni baby (tutte persone che nel migliore dei casi hanno lasciato il lavoro a poco più di quarant’anni) costano allo stato oltre 9 miliardi di euro, l’enfasi sui costi della politica (che ha preso il posto dei temi cruciali della produttività, della crescita, della concorrenza, del debito pubblico) non dovrebbe sorprendere: dire è tutta colpa della politica, è come dire è colpa degli «altri», non è colpa mia. E non dovrebbe sorprendere neppure che in seno al rancore contro la casta politica e i suoi privilegi che il M5s ha raccolto nel web e nelle piazze, saldando una valutazione inacidita del presente alla nostalgia per un passato largamente idealizzato, finisca per emergere anche un odio sordo per la democrazia. Niente di nuovo, per chi abbia ancora, per usare l’espressione di Giorgio Amendola, «vivissimo il senso dello spessore reazionario accumulato nei secoli nella società italiana».

Ma i grillini (come un tempo le Br) non vengono dal nulla, non sono delle schegge impazzite. Sono, invece, una pagina dell’«album di famiglia» della sinistra italiana: una pagina obsoleta quanto si vuole, fuori tempo, ferma ad analisi insostenibili quanto si vuole, ma che un tempo facevano parte di un patrimonio comune a moltissime persone. Anche se queste ora preferiscono dimenticarlo.

C’è uno scambio di battute nel film di Gabriele Salvatores, Puerto Escondido, che rende bene l’idea: «Il Messico è una delle pattumiere degli Stati Uniti. Tutti i loro rifiuti, le cose che non gli servono più, vengono a finire qui. Allora… quando anche i messicani non li vogliono più, io li riprendo e li rivendo agli americani (…) E loro non se ne accorgono, questa è la cosa bella. Hai capito? Questi li hanno comprati anni fa, li ricomprano al prezzo triplo, e sono contenti!». Certo, nella pattumiera dei Cinque stelle sono finite le cose più disparate. Ma chiunque in Italia sia stato «di sinistra» riconosce di colpo moltissimi dei materiali che ora i grillini ci vogliono rivendere. Sembra, come direbbe Rossana Rossanda, di sfogliare l’album di famiglia: ci sono ovviamente tutti gli ingredienti che ci sono stati propinati negli anni da Repubblica e dal Corriere e quell’universo di tabù e di bugie, di analisi infondate e di illusioni, di concepimenti velleitari, che così a lungo è sembrato a molti l’unico universo di sinistra possibile.

Nel cocktail populista del M5S non ci sono solo la denuncia dei costi della politica e del malaffare, il pitale lanciato su Montecitorio, il pregiudizio antiscientifico, le sirene e le scie chimiche, il referendum sull’euro, la chiusura delle frontiere, l’odio per le classi dirigenti, i banchieri, gli eurocrati, la retorica del complotto (inevitabilmente «demo-pluto-giudaico-massonico»), ci sono anche il rifiuto della globalizzazione e la battaglia contro l’ordine liberista dell’economia mondiale, l’accusa rivolta al «potere delle multinazionali assassine che stanno distruggendo il pianeta, massacrando i lavoratori (uomini, donne e bambini) per i loro profitti miliardari», l’uscita dell’Italia dalla Nato, la battaglia contro la «deriva autoritaria» e la «legge-truffa», la protesta ecologista, le posizioni di netta chiusura e di condanna del processo di integrazione europea (in sostanza, dietro ogni forma di integrazione europea – euro compreso, ovviamente – non ci sarebbero altro che la volontà e gli interessi degli Stati Uniti e del capitalismo tedesco: ma questa era la riposta dell’URSS ai piani Schuman e Pleven), il terzomondismo (che in modo manicheo divide il mondo in buoni e cattivi e per il quale europei e americani interpretano, manco a dirlo, la parte dei cattivi), lo strabismo sulle vicende che riguardano Israele (di fronte agli orrori degli islamisti si insegue sempre qualche forma di giustificazione, come l’umiliazione, la povertà, lo spossessamento, che naturalmente hanno a monte un’unica causa: la volontà di dominio – economico, finanziario, politico e militare – del malvagio Occidente), l’ostilità per gli scambi commerciali ed il mercato tout court, ecc.

E soprattutto ritroviamo quel quadro della società italiana «da far accapponare la pelle» (sono le parole di Scalfari) che il segretario del Pci Enrico Berlinguer tracciò nella celebre intervista a Repubblica nel luglio 1981. I poveri, gli emarginati, gli svantaggiati sono privi di difesa, non hanno voce e non hanno alcuna possibilità di migliorare le proprie condizioni perché i partiti di governo, privi di moralità, hanno occupato lo Stato e tutte le istituzioni. Gli enti locali, le banche, le aziende pubbliche, gli ospedali, le università, la televisione, la stampa, gli enti previdenziali, tutto è in preda a uomini corrotti e senza scrupoli. Gli italiani – sosteneva il segretario del PCI – possono sperare di salvarsi solo in un modo: affidandosi al Partito comunista, ovvero al Partito degli «onesti», il quale lotta, completamente isolato, contro la corruzione dilagante. Cambiare l’Italia però non è facile, secondo Berlinguer, perché gli italiani non sono liberi di scegliere. Essi «si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (…) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più». Al centro di tutto c’è sempre il «sistema», il quale è responsabile di ogni male. Ovunque si volga lo sguardo è una catastrofe continua.

Ovviamente, grazie alla «questione morale» anche il M5s oggi si chiama fuori dal sistema politico. Non ne è una parte: ne è la coscienza, il giudice. Ma quel che rende i «rivoluzionari» pentastellati figli della stessa tradizione culturale non è la lotta alla corruzione, bensì il catastrofismo radicale, l’idea che il peccato pervada il mondo e che a un gruppo di pochi eletti spetti il compito di purificarlo.

Per questo la «rottura» di Renzi, che si è impadronito della «ditta» togliendo di mezzo il vecchio sindacato di controllo ex comunista ed ex democristiano, non va sottovalutata. Certo, non mancano limiti e contraddizioni. Ma come si fa a non vedere che l’iniziativa avviata da Renzi ha lo scopo di sostituire definitivamente la tradizione liberal-democratica a quella marxista e comunista? Alla base della nuova sinistra renziana c’è infatti la liquidazione definitiva del vecchio mito della «crisi ineluttabile» della società capitalistica. E quel che riesce insopportabile del renzismo (come ha scritto, a proposito del craxismo, Galli della Loggia nel suo recente bel libro) è «la sua istanza realistica»: il suo prendere atto di come stanno realmente le cose e «la sua proclamata rinuncia ad immaginare che il mondo possa essere mutato alla radice». Un realismo «ideologicamente estraneo» non solo alla cultura comunista ma anche a quella cattolica (visto con gli occhi di Papa Francesco il mondo non ha scampo). A Craxi molti italiani, in particolare gli intellettuali (convinti del carattere intrinsecamente «disumano» del capitalismo e di tutto ciò che lo riguarda) non potevano perdonare «di voler distruggere il sogno del comunismo». Vale anche per Renzi. Non è un caso che (solo in Italia) ciò che resta della vecchia sinistra abbia sdoganato l’intesa con i populisti del M5s. Il che rivela le ragioni vere dell’ostilità di una parte della sinistra a Renzi.

Per questo la rottura di Renzi con il passato e la sua battaglia culturale dentro il partito sono così importanti: perché non si può cambiare l’Italia senza prima cambiare il Pd. Va da sé che le alleanze, con il proporzionale, si faranno dopo le elezioni. Ma il piano della cultura politica (cioè quell’insieme di idee, principi, valori, intessi sociali da tutelare, a cui attinge un organismo politico per definire le proprie scelte) è più decisivo che mai. É la base su cui costruire alleanze e progetti di governo per il paese. Specie adesso che la divisione tradizionale (novecentesca) fra destra e sinistra è rimpiazzata da un’altra linea di frattura, che taglia trasversalmente gli schieramenti consolidati e che contrappone i “sovranisti” agli “europeisti”. Ed è solo attraverso una cultura politica buona per l’oggi che si possono rilegittimare la politica e i partiti. Non è forse questa la novità del Macron «et de droite et de gauche»?

Senza contare che la bocciatura della riforma rende più complicata ma più urgente la transizione a una forma di governo efficiente. Anche perché con questo sistema l’Italia prima o poi finirà per sbattere la testa contro il muro. E siamo sempre lì: o si sceglie il modello del «populismo democratico» o quello della «partitocrazia» (inevitabilmente) pervasiva. Resto dell’opinione che il populismo democratico, per dirla con Luciano Cafagna, «avrebbe corrisposto meglio all’animo profondo del Paese» e «avrebbe favorito di più lo sviluppo di una sinistra in sintonia con il suo popolo e autenticamente riformista» e che tocchi al Pd prendere il toro per le corna e chiedere una riforma del governo in senso semipresidenziale, con doppio turno per l’elezione del Parlamento. Prendendo atto fino in fondo che oggi che l’identificazione e l’appartenenza (all’ideologia, all’utopia, alla morale del partito) non ci sono più, l’unica strada praticabile è quella di esaltare la possibilità della scelta, la responsabilità della scelta, l’esercizio della cittadinanza nello Stato. Non è per questo che abbiamo scelto le primarie?