La politica è in crisi dappertutto in Occidente. E come sempre, l’Italia è un laboratorio delle tendenze in atto a scala europea. Come ha scritto malignamente Max Gallo, l’Italia «è la metafora d’Europa», ovvero la società in cui tutto si manifesta in modo caricaturale, esagerato ed eccessivo; dove le malattie latenti si presentano in modo evidente ed esplodono mentre negli altri paesi moderni sono solo in incubazione. E la vera intuizione del M5s non è la sbandierata democrazia elettronica, ma la politicizzazione della rete, con un formidabile cavallo di battaglia: la critica spietata alla «casta».

Colin Hay ci ha spiegato perché la gente odia la politica («Why we hate politics»), ma che in un paese in cui ogni anno le pensioni baby (tutte persone che nel migliore dei casi hanno lasciato il lavoro a poco più di quarant’anni) costano allo stato oltre 9 miliardi di euro, l’enfasi sui costi della politica (che ha preso il posto dei temi cruciali della produttività, della crescita, della concorrenza, del debito pubblico) non dovrebbe sorprendere: dire è tutta colpa della politica, è come dire è colpa degli «altri», non è colpa mia. E non dovrebbe sorprendere neppure che in seno al rancore contro la casta politica e i suoi privilegi che il M5s ha raccolto nel web e nelle piazze, saldando una valutazione inacidita del presente alla nostalgia per un passato largamente idealizzato, finisca per emergere anche un odio sordo per la democrazia. Niente di nuovo, per chi abbia ancora, per usare l’espressione di Giorgio Amendola, «vivissimo il senso dello spessore reazionario accumulato nei secoli nella società italiana».

Ma i grillini (come un tempo le Br) non vengono dal nulla, non sono delle schegge impazzite. Sono, invece, una pagina dell’«album di famiglia» della sinistra italiana: una pagina obsoleta quanto si vuole, fuori tempo, ferma ad analisi insostenibili quanto si vuole, ma che un tempo facevano parte di un patrimonio comune a moltissime persone. Anche se queste ora preferiscono dimenticarlo.

C’è uno scambio di battute nel film di Gabriele Salvatores, Puerto Escondido, che rende bene l’idea: «Il Messico è una delle pattumiere degli Stati Uniti. Tutti i loro rifiuti, le cose che non gli servono più, vengono a finire qui. Allora… quando anche i messicani non li vogliono più, io li riprendo e li rivendo agli americani (…) E loro non se ne accorgono, questa è la cosa bella. Hai capito? Questi li hanno comprati anni fa, li ricomprano al prezzo triplo, e sono contenti!». Certo, nella pattumiera dei Cinque stelle sono finite le cose più disparate. Ma chiunque in Italia sia stato «di sinistra» riconosce di colpo moltissimi dei materiali che ora i grillini ci vogliono rivendere. Sembra, come direbbe Rossana Rossanda, di sfogliare l’album di famiglia: ci sono ovviamente tutti gli ingredienti che ci sono stati propinati negli anni da Repubblica e dal Corriere e quell’universo di tabù e di bugie, di analisi infondate e di illusioni, di concepimenti velleitari, che così a lungo è sembrato a molti l’unico universo di sinistra possibile.

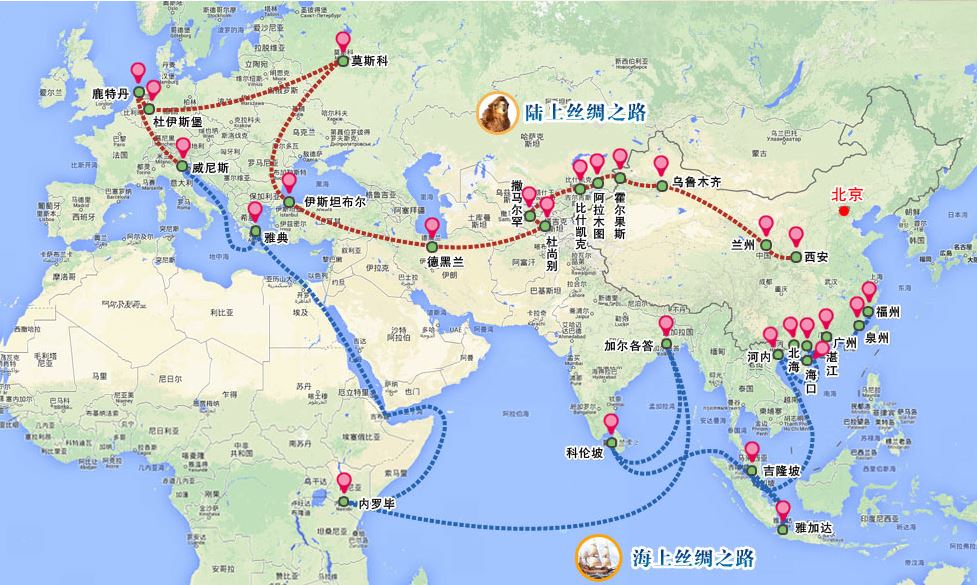

Nel cocktail populista del M5S non ci sono solo la denuncia dei costi della politica e del malaffare, il pitale lanciato su Montecitorio, il pregiudizio antiscientifico, le sirene e le scie chimiche, il referendum sull’euro, la chiusura delle frontiere, l’odio per le classi dirigenti, i banchieri, gli eurocrati, la retorica del complotto (inevitabilmente «demo-pluto-giudaico-massonico»), ci sono anche il rifiuto della globalizzazione e la battaglia contro l’ordine liberista dell’economia mondiale, l’accusa rivolta al «potere delle multinazionali assassine che stanno distruggendo il pianeta, massacrando i lavoratori (uomini, donne e bambini) per i loro profitti miliardari», l’uscita dell’Italia dalla Nato, la battaglia contro la «deriva autoritaria» e la «legge-truffa», la protesta ecologista, le posizioni di netta chiusura e di condanna del processo di integrazione europea (in sostanza, dietro ogni forma di integrazione europea – euro compreso, ovviamente – non ci sarebbero altro che la volontà e gli interessi degli Stati Uniti e del capitalismo tedesco: ma questa era la riposta dell’URSS ai piani Schuman e Pleven), il terzomondismo (che in modo manicheo divide il mondo in buoni e cattivi e per il quale europei e americani interpretano, manco a dirlo, la parte dei cattivi), lo strabismo sulle vicende che riguardano Israele (di fronte agli orrori degli islamisti si insegue sempre qualche forma di giustificazione, come l’umiliazione, la povertà, lo spossessamento, che naturalmente hanno a monte un’unica causa: la volontà di dominio – economico, finanziario, politico e militare – del malvagio Occidente), l’ostilità per gli scambi commerciali ed il mercato tout court, ecc.

E soprattutto ritroviamo quel quadro della società italiana «da far accapponare la pelle» (sono le parole di Scalfari) che il segretario del Pci Enrico Berlinguer tracciò nella celebre intervista a Repubblica nel luglio 1981. I poveri, gli emarginati, gli svantaggiati sono privi di difesa, non hanno voce e non hanno alcuna possibilità di migliorare le proprie condizioni perché i partiti di governo, privi di moralità, hanno occupato lo Stato e tutte le istituzioni. Gli enti locali, le banche, le aziende pubbliche, gli ospedali, le università, la televisione, la stampa, gli enti previdenziali, tutto è in preda a uomini corrotti e senza scrupoli. Gli italiani – sosteneva il segretario del PCI – possono sperare di salvarsi solo in un modo: affidandosi al Partito comunista, ovvero al Partito degli «onesti», il quale lotta, completamente isolato, contro la corruzione dilagante. Cambiare l’Italia però non è facile, secondo Berlinguer, perché gli italiani non sono liberi di scegliere. Essi «si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (…) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più». Al centro di tutto c’è sempre il «sistema», il quale è responsabile di ogni male. Ovunque si volga lo sguardo è una catastrofe continua.

Ovviamente, grazie alla «questione morale» anche il M5s oggi si chiama fuori dal sistema politico. Non ne è una parte: ne è la coscienza, il giudice. Ma quel che rende i «rivoluzionari» pentastellati figli della stessa tradizione culturale non è la lotta alla corruzione, bensì il catastrofismo radicale, l’idea che il peccato pervada il mondo e che a un gruppo di pochi eletti spetti il compito di purificarlo.

Per questo la «rottura» di Renzi, che si è impadronito della «ditta» togliendo di mezzo il vecchio sindacato di controllo ex comunista ed ex democristiano, non va sottovalutata. Certo, non mancano limiti e contraddizioni. Ma come si fa a non vedere che l’iniziativa avviata da Renzi ha lo scopo di sostituire definitivamente la tradizione liberal-democratica a quella marxista e comunista? Alla base della nuova sinistra renziana c’è infatti la liquidazione definitiva del vecchio mito della «crisi ineluttabile» della società capitalistica. E quel che riesce insopportabile del renzismo (come ha scritto, a proposito del craxismo, Galli della Loggia nel suo recente bel libro) è «la sua istanza realistica»: il suo prendere atto di come stanno realmente le cose e «la sua proclamata rinuncia ad immaginare che il mondo possa essere mutato alla radice». Un realismo «ideologicamente estraneo» non solo alla cultura comunista ma anche a quella cattolica (visto con gli occhi di Papa Francesco il mondo non ha scampo). A Craxi molti italiani, in particolare gli intellettuali (convinti del carattere intrinsecamente «disumano» del capitalismo e di tutto ciò che lo riguarda) non potevano perdonare «di voler distruggere il sogno del comunismo». Vale anche per Renzi. Non è un caso che (solo in Italia) ciò che resta della vecchia sinistra abbia sdoganato l’intesa con i populisti del M5s. Il che rivela le ragioni vere dell’ostilità di una parte della sinistra a Renzi.

Per questo la rottura di Renzi con il passato e la sua battaglia culturale dentro il partito sono così importanti: perché non si può cambiare l’Italia senza prima cambiare il Pd. Va da sé che le alleanze, con il proporzionale, si faranno dopo le elezioni. Ma il piano della cultura politica (cioè quell’insieme di idee, principi, valori, intessi sociali da tutelare, a cui attinge un organismo politico per definire le proprie scelte) è più decisivo che mai. É la base su cui costruire alleanze e progetti di governo per il paese. Specie adesso che la divisione tradizionale (novecentesca) fra destra e sinistra è rimpiazzata da un’altra linea di frattura, che taglia trasversalmente gli schieramenti consolidati e che contrappone i “sovranisti” agli “europeisti”. Ed è solo attraverso una cultura politica buona per l’oggi che si possono rilegittimare la politica e i partiti. Non è forse questa la novità del Macron «et de droite et de gauche»?

Senza contare che la bocciatura della riforma rende più complicata ma più urgente la transizione a una forma di governo efficiente. Anche perché con questo sistema l’Italia prima o poi finirà per sbattere la testa contro il muro. E siamo sempre lì: o si sceglie il modello del «populismo democratico» o quello della «partitocrazia» (inevitabilmente) pervasiva. Resto dell’opinione che il populismo democratico, per dirla con Luciano Cafagna, «avrebbe corrisposto meglio all’animo profondo del Paese» e «avrebbe favorito di più lo sviluppo di una sinistra in sintonia con il suo popolo e autenticamente riformista» e che tocchi al Pd prendere il toro per le corna e chiedere una riforma del governo in senso semipresidenziale, con doppio turno per l’elezione del Parlamento. Prendendo atto fino in fondo che oggi che l’identificazione e l’appartenenza (all’ideologia, all’utopia, alla morale del partito) non ci sono più, l’unica strada praticabile è quella di esaltare la possibilità della scelta, la responsabilità della scelta, l’esercizio della cittadinanza nello Stato. Non è per questo che abbiamo scelto le primarie?