La condizione di vulnerabilità dell’Italia (verso l’esterno, a causa della continua instabilità dei due versanti obbligati della politica estera italiana, i Balcani e la sponda Sud del Mediterraneo, e verso l’interno, a causa delle nostre debolezze politiche e istituzionali) è una costante storica, si sa. E l’ancoraggio a sistemi di alleanza con attori più forti, in grado di colmare il deficit di sicurezza internazionale ed interno del paese, è stata la risposta a questa condizione. Oggi però l’America, per dirla con Michael Mandelbaum, è diventata una «Frugal Superpower» e non ha più la scala, la forza e neppure il consenso interno per agire come Atlante che regge sulle spalle il mondo, fungendo al contempo da locomotiva economica e garante della sicurezza militare. E una crisi di coesione ancora più preoccupante continua a gravare sull’Europa, l’architrave stessa dell’opzione multilaterale dell’Italia.

Gli Stati Uniti non sono disposti a “mandare una nuova generazione di americani oltremare per combattere e morire per un altro decennio sul suolo straniero”. Obama lo ha ripetuto fino alla noia. Lo ha ribadito anche dopo l’attacco terroristico di San Bernardino:“Non dobbiamo farci trascinare ancora una volta in una lunga e costosa guerra terreste in Iraq o in Siria. È quel che vogliono gruppi come l’Isis. Sanno che non ci possono sconfiggere sul campo di battaglia (…) Ma sanno anche che se noi occupiamo terre ostili, possono alimentare le insurrezioni per anni, uccidere migliaia dei nostri soldati, spremere le nostre risorse e usare la nostra presenza per attirare nuove reclute”.

Secondo Obama sono certo necessari sforzi ulteriori per bloccare la capacità di finanziarsi dell’Isis, le sue linee di rifornimento ed i rinforzi, e bisogna rendergli più difficile conservare il controllo del territorio, ma quel che davvero farà la differenza sarà solo la soluzione diplomatica della guerra civile siriana (che ha creato il vuoto riempito dallo Stato Islamico) e mandare un significativo contingente di truppe di terra a combattere l’Isis non farebbe che ripetere quel che egli considera l’errore dell’invasione dell’Iraq nel 2003, senza risolvere il problema che abbiamo di fronte. La vittoria sui gruppi di terroristi richiede che siano le popolazioni locali a respingere l’ideologia dell’estremismo “a meno che non pensiamo di occupare questi Paesi in eterno”.

Ma le cose cambieranno se, dopo Obama, alla Casa Bianca arriverà un presidente più “interventista”? C’è da dubitarne. Per almeno quattro ragioni.

Primo. Gli Stati Uniti, per dirla con Michael Mandelbaum, sono diventati una Frugal Superpower. Anche il governo degli Stati Uniti è alle prese con l’invecchiamento della popolazione, un debito enorme, sanità, pensioni e diritti crescenti intestati a baby boomers incanutiti. Entro vent’anni il servizio al debito pubblico, tanto per fare un esempio, supererà l’intero budget della difesa. Il risultato sarà una leadership con mezzi molto limitati.

Secondo. In Asia è in atto una corsa agli armamenti. Laggiù la situazione oggi è più instabile e molto più complessa degli anni successivi alla seconda guerra mondiale. I cinesi stanno costruendo basi per i sommergibili nell’isola di Hainan e sviluppando missili antinave. Gli americani hanno rifornito Taiwan di missili per la difesa aerea e sistemi avanzati di comunicazione militare. Giapponesi e sudcoreani sono impegnati nell’ammodernamento delle loro flotte – in particolare dei sommergibili. E l’India sta costruendo una flotta d’alto mare considerevole. Sono tutte misure per cercare di aggiustare a proprio vantaggio i rapporti di forza. Questo è il mondo che attende gli USA quando avranno completato il ritiro dall’Iraq e dall’Afghanistan.

Terzo. L’America non è più un’isola, protetta dall’Atlantico e dal Pacifico. A ricondurla più vicino al resto del mondo non è solo la tecnologia, ma la pressione della demografia messicana e centroamericana. E, per gli Usa, sistemare il Messico è più importante che riordinare l’Afghanistan. Solo l’offensiva contro i signori della droga è costata 47.000 morti dal 2006, con poco meno di 4.000 vittime solo nella prima metà del 2010.

Quarto. L’estrazione di idrocarburi non convenzionali (shalegas e shale oil) condurrà ad un cambiamento decisivo nei mercati energetici globali e una politica centrata sulla riduzione della dipendenza nazionale dal petrolio estero può fare per l’America e per il mondo odierni quel che fece il contenimento dell’Unione Sovietica nel XX secolo.

Visto che quando il mondo lamenta (“Qualcuno deve fare qualcosa!”), la reazione più immediata e disinteressata non può più venire da Washington e che anche altre politiche di interesse internazionale, come garantire l’accesso globale al petrolio, possono soffrirne, non sarebbe ora che gli europei guardassero in faccia la realtà? Insomma, se il mondo sta andando verso la formazione di blocchi regionali, se strutture continentali come l’America, la Cina e forse l’India e il Brasile hanno già raggiunto la massa critica, l’Europa vuol provare finalmente ad affrontare la sua transizione al rango di unità regionale? Dobbiamo rassegnarci al fatto che l’arrivo della superpotenza europea è probabile che coincida con quello di Godot?

Il terrore islamista è nuovo, però abbiamo conosciuto qualcosa di simile negli anni 70. Sappiamo come batterlo

La povertà non c’entra nulla. Gli attentati di Parigi sono soltanto l’ultimo dei colpi sferrati da un’ideologia che cerca da decenni di ottenere il potere attraverso il terrore. È la stessa ideologia che ha ucciso i giornalisti di Charlie Hebdo e i poliziotti in servizio per proteggerli, che ha costretto a nascondersi per un decennio Salman Rushdie (condannato a morte per aver scritto un romanzo), che ha poi ucciso il suo traduttore giapponese e che ha cercato di uccidere quello italiano. È la stessa ideologia che ha ucciso 3.000 persone negli Stati Uniti l’11 settembre del 2001 e che ha massacrato Theo Van Gogh nelle strade di Amsterdam nel 2004 per aver fatto un film. È la stessa ideologia che ha dispensato stupri di massa e massacri alle città e ai deserti della Siria e dell’Iraq; che ha massacrato 132 bambini e 13 adulti in una scuola a Peshawar e che regolarmente uccide così tanti nigeriani che ormai nessuno vi presta più attenzione.

Venerdì sera, mentre si stava consumando l’attacco a Parigi, Ian Bremmer, il presidente di Eurasia Group, ha scritto su Twitter:«At a time when European solidarity is most urgent, the nations of Europe stand critically divided». L’attacco dei terroristi a Parigi testimonia che l’Europa è un fronte della guerra che si combatte in Siria ed in Iraq contro i gruppi jihadisti. Ma i limiti politici e strutturali del nostro continente nella difesa della sicurezza dei cittadini sono sotto gli occhi di tutti.

C’è una guerra in corso e l’integrazione europea stenta a decollare. Ed ora, proprio la concomitanza di elementi imprevisti (le sfide legate ai profughi e ai migranti, alla guerra asimmetrica in corso, alla sicurezza interna ed esterna, alla necessità di spendersi seriamente per lo sviluppo dell’Africa e del Medio Oriente, anche per evitare che si scarichino sull’Europa flussi e tensioni insostenibili) sembra destinata a trasformare il Brexit in una prospettiva concreta, con implicazioni politiche potenzialmente devastanti.

Il Primo Ministro David Cameron martedì scorso ha reso pubbliche ufficialmente le condizioni della Gran Bretagna per rimanere nell’Unione Europea. La scommessa del premier inglese è che i cambiamenti vagheggiati nei rapporti del suo paese con Bruxelles gli bastino per vincere sulla maggioranza degli elettori inglesi ma siano abbastanza contenuti da essere trangugiati dal resto d’Europa.

Nel suo discorso alla Chatham House e nella lettera con le proposte di riforma inviata a Donald Tusk e Jean-Claude Juncker, David Cameron ha esortato i leader europei a garantirgli quella serie di concessioni che lo aiutino a convincere gli esitanti elettori inglesi a rimanere in una aggregazione che i critici ritengono sia diventata una enorme burocrazia che pregiudica la loro sovranità nazionale e il loro stile di vita.

Il premier inglese ha proposto di sottoporre l’argomento a referendum per la fine del 2017 e i suoi consiglieri fanno sapere che potrebbe farlo prima, entro il prossimo giugno. Nel suo discorso, Cameron ha detto agli elettori inglesi che l’ultima parola spetterà a loro: una scelta che si fa una volta in una generazione. «Avete il destino del paese nelle vostre mani – ha detto Cameron – Questa è una decisione di enorme portata per il nostro paese, forse la più la più grande che faremo nella nostra vita». Ma il negoziato sulle richieste del Regno Unito sarà decisivo anche per le altre nazioni, a cominciare dalla Germania e dalla Francia, che stanno lottando per mantenere coesione e la percezione stessa di un progresso all’interno dell’Unione, dopo anni in cui la stagnazione economica, il populismo crescente e il nazionalismo assertivo hanno tagliato l’erba sotto i piedi al progetto di legare insieme più strettamente i governi ed i popoli del continente.

Dopo mesi di caute discussioni con i leader europei, che in linea di massima vogliono che la Gran Bretagna rimanga ma sono restii a modificare i principi fondamentali dell’Unione, David Cameron spera di porre le basi di una intesa al prossimo summit della Ue a metà dicembre o, al più tardi, in un incontro di emergenza nei primi giorni del prossimo anno. I suoi consiglieri dicono che non vuole trascinare in avanti il referendum, e c’è chi dice che preferirebbe tenerlo prima di un’altra caotica estate contrassegnata da ondate di migranti in Europa. Anche perché la problematica gestione della faccenda ha già minato la reputazione dell’Unione europea agli occhi degli inglesi.

Le richieste del premier inglese includono garanzie vincolanti sul piano legale che i 19 membri dell’Eurozona non prendano decisioni che possano influire sull’economia del Regno Unito, che continua a mantenere la sterlina; la fine dell’impegno legale della Gran Bretagna, così come previsto dai trattati dell’Unione Europea a perseguire una sempre più stretta unione che i conservatori vedono come una minaccia alla sovranità nazionale. Cameron vuole anche limitare quella che considera una eccessiva regolamentazione e burocrazia dell’Ue per lanciare la crescita. «Nonostante i risultati ottenuti limitando il flusso di nuove regolamentazioni, il peso dell’attuale regolamentazione è ancora troppo alto», ha scritto a Tusk. Inoltre, e questo è il nodo cruciale, Il leader britannico vuole ridurre l’afflusso di migranti nel Regno Unito sospendendo il diritto alla libertà di circolazione per i cittadini dei nuovi Stati membri dell’Ue fino a quando le loro economie non si saranno allineate a quelle dei membri già esistenti. Cameron punta anche limitare l’accesso al welfare per questa stessa categoria di migranti (quattro anni di lavoro e tasse pagate prima di aver diritto ad aiuti statali).

David Cameron ha detto chiaramente che vuole un’intesa che consenta alla Gran Bretagna di rimanere, ma nell’intento di conservare una certa capacità negoziale e la sua credibilità con la destra anti-europea del suo partito, ha anche avvertito che, se necessario, è disposto ad andarsene e che ritiene che il Regno Unito possa fare bene anche da solo se l’Unione non gli garantisce quello che vuole. Secondo i sondaggi, l’opinione pubblica inglese resta divisa nettamente sul merito della partecipazione all’Unione. E, ovviamente, il premier inglese cerca di mantenersi in un equilibrio delicato. Il suo discorso contiene infatti elementi pro-europei e, allo stesso tempo, un linguaggio molto aggressivo. Sta cercando di mostrare che è uno tosto. Vuole restare ma, almeno in apparenza, deve mantenere l’atteggiamento di chi è disposto ad andarsene, dato che questa è la logica su cui si fonda la rinegoziazione. Molti dei conservatori che stanno facendo campagna affinché la Gran Bretagna esca dall’Unione, hanno descritto intanto gli obiettivi di Cameron come «straordinariamente privi di ambizioni». E c’è chi si aspetta che il premier ottenga quello che sta chiedendo, ma considera quel che sta chiedendo del tutto «irrilevante».

L’aspetto più difficile della trattativa è probabilmente quello che riguarda il suo piano di ridurre l’immigrazione limitando il sostegno sociale per i migranti in arrivo dagli altri Paesi Ue per i primi quattro anni in Gran Bretagna. Anche perché implicherebbe un modifica delle regole europee attuali che stabiliscono che i cittadini di tutti i paesi dell’Unione devono essere trattati equamente. Va da sé che Cameron sta cercando una maniera di contenere l’immigrazione in un momento in cui l’elevata disoccupazione nel continente sta portando molti europei a cercare lavoro nella relativamente robusta economia della Gran Bretagna. Altri governi europei hanno detto in maniera chiara che non sono disponibili ad alterare quello che considerano un elemento fondamentale dell’Europa unita – il principio della libertà di movimento e lavoro all’interno dell’area – per far contenta la Gran Bretagna. Non per caso, nella lettera per il presidente del consiglio europeo Donald Tusk, Cameron ha segnalato una certa flessibilità sulla questione dei sussidi per gli immigrati.«Capisco quanto siano difficili alcune di queste questioni per altri Stati membri, e mi aspetto di discutere queste proposte ulteriormente affinché si possa trovare una soluzione che affronti la faccenda», così ha scritto il premier inglese nella lettera che ha indirizzato a Tusk, ex Primo Ministro della Polonia, un paese con centinaia di migliaia di cittadini che lavorano in Gran Bretagna.

David Cameron ha proposto una consultazione popolare quasi tre anni fa proprio per calmare il sentimento anti-europeo del suo partito, ma si è rivelata una decisione che oggi lo lascia alle prese con una delle sfide più difficili del suo mandato. La sua richiesta che la Gran Bretagna sia dispensata dall’impegno dell’Europa verso «un’unione sempre più stretta» la dice lunghissima dei suoi sforzi per rassicurare i critici più veementi degli obiettivi europei. La frase, che risale ai documenti fondamentali che hanno anticipato l’odierna Unione europea, è importante per gli antieuropei poiché suggerisce un continuo cedimento di autorità verso Bruxelles. Ma la frase in realtà parla di «una sempre più stretta unione tra i popoli dell’Europa», non necessariamente tra i suoi governi, e in ogni caso, è più una aspirazione che una prescrizione. In un passaggio bene accolto dai pro-europei David Cameron ha detto che anche se la Gran Bretagna può sopravvivere fuori dall’Unione, lasciarla non condurrebbe automaticamente la nazione «in una terra di latte miele» e che la decisione di andarsene dovrebbe essere presa «con gli occhi ben aperti». Ma ha anche ammonito che se non dovesse riuscire a raggiungere gli obiettivi del negoziato e le sue richieste dovessero cadere nel vuoto, la Gran Bretagna dovrebbe «ripensare» la propria partecipazione. Fatto sta che per quanto le preoccupazioni di Cameron possano apparire rilevanti, non sembrano così importanti da compromettere i benefici della partecipazione all’Unione. C’è chi ha osservato che è un po’ come minacciare di rompere un matrimonio quarantennale perché tuo marito non mette il tappo al tubetto del dentifricio.

Va da sé che le clausole di favore dovrebbero aiutare Cameron a battere l’idea della separazione. E vista la posta in gioco, non sarà impossibile concedere qualcosa di più alla Gran Bretagna. Che poi le clausole (che non potranno essere così straordinarie) bastino a convincere vittoriosamente l’opinione pubblica dell’isola, è un altro paio di maniche. Quasi certamente dalla trattativa uscirà uno degli ennesimi pasticci grazie ai quali l’Europa è riuscita sin qui a sopravvivere. Così però non si va da nessuna parte. L’assetto dell’Unione è già fragile e in questo modo si finirà per favorire il gioco dei populisti e alimentare quei processi di dissoluzione che già si cominciano ad intravedere. Di questo passo, anche altri Paesi finiranno per accodarsi alle richieste britanniche o ne trarranno pretesto per chiedere di smantellare altri pezzi d’integrazione aprendo così un vaso di Pandora impossibile da richiudere. Specie adesso che il gioco si fa duro.

Oltretutto, è improbabile che il referendum si riveli decisivo. Ed è verosimile che anche una vittoria dei sì non sia che un altro episodio di una saga interminabile. C’è da auspicare, in ogni caso, il male minore, considerato che il costo della separazione sarebbe ben superiore a quello dell’ambiguità. Anche perché abbiamo guai più urgenti di cui occuparci. Infatti, molti nodi ora stanno venendo al pettine. E ci dobbiamo chiedere anzitutto: se il mondo sta andando verso la formazione di blocchi regionali che svolgeranno il ruolo degli Stati nel sistema vestafaliano, se strutture continentali come l’America, la Cina e forse l’India e il Brasile hanno già raggiunto la massa critica, l’Europa ci vuol provare o no ad affrontare la sua transizione al rango di unità regionale? Vuol provare o no a conseguire un’unità significativa? Non sarebbe ora che gli europei smettessero di eludere il problema delle politiche di difesa (Obama lo ha ripetuto fino alla noia)? Non sarebbe ora che il negoziato transatlantico su commercio e investimenti venisse condotto con piena coscienza della posta in gioco?

Come ha osservato Carlo Pelanda «Bruxelles non esiste come interlocutore internazionale e mostra sempre più crepe. L’unica cosa che tiene ancora insieme il Vecchio Continente sono proprio gli Stati Uniti» e se «il Ttip dovesse fallire, per l’Europa si aprirebbe uno scenario fosco, che la vedrebbe divisa tra una regione a influenza americana e un’altra a influenza sino-russa, con la Repubblica Popolare a dettare le regole». Insomma, quel che dovrebbe farsi strada è proprio la consapevolezza che in assenza di una nazione democratica sufficientemente forte da essere un punto di riferimento e contrastare le potenze emergenti del capitalismo autoritario, un nuovo centro capace di esercitare una funzione ordinatrice può emergere soltanto come alleanza globale tra democrazie, cementata da un mercato comune. L’ampiezza del negoziato mira infatti a costruire una relazione più strutturale e soprattutto più politica con l’Europa.

Come si fa a non vedere che l’importanza strategica di un accordo per la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti tra le due aree economiche più avanzate del pianeta va molto oltre la sua valenza economica? Senza contare che, come ha rilevato Adolfo Battaglia proprio a proposito del Brexit, «un elemento di natura politica potrebbe, forse, fare meglio di ciò che difficilmente farà un negoziato strascinato. Il mercato euro-atlantico delineato dal Ttip porterebbe l’Europa a una condizione di forte connessione economica, ed inevitabilmente politica, con gli Stati Uniti. E altrettanto inevitabilmente lascerebbe la special partnership tra Gran Bretagna e Stati Uniti alquanto priva di vento nelle vele. Verrebbe colpita la concezione degli anti-europei britannici secondo la quale, dopo l’abbandono dell’Europa, il Regno Unito avrebbe come alternativa il rafforzamento della tradizionale relazione con l’America. Sarebbe piuttosto l’Europa ad avere una special relationship con gli Stati Uniti. Se la Gran Bretagna uscisse dall’Ue troverebbe uno spazio occupato da una struttura più forte. E il costo che in ogni caso dovrebbe pagare per l’uscita diverrebbe assai maggiore. Anche gli scozzesi più stolidi dovrebbero abbandonare questi terreni scivolosi. Esser fuori dall’Europa, isolati nel mondo, ma alle prese con i movimenti e le novità indotti dalla globalizzazione, non sembra una prospettiva che possa aiutare gli anti-europei del Regno Unito».

E il Labour? Il Labour Party in questi giorni era alle prese con una disputa nodale: Jeremy Corbyn avrebbe dovuto inginocchiarsi davanti alla Regina? Ora che Jeremy Corbyn è riuscito finalmente ad entrare a far parte del Privy Council (il consiglio privato di Sua Maestà che discute anche di questioni legate alla sicurezza nazionale), apparentemente senza piegare il ginocchio davanti alla sovrana, atto previsto dal cerimoniale ma in contraddizione con la sua storia di militante della sinistra repubblicana (ovviamente i giornali di destra avevano cavalcato lo «scandalo»), il Labour può provare a tornare in contatto con il mondo moderno. Già ai tempi della Thatcher, l’estrema sinistra del Labour, aveva stampato sugli striscioni un famoso slogan «No compromise with the electorate». Si sa come è andata a finire.

Che oggi lo spartiacque fondamentale della politica italiana non sia più quello usuale tra la sinistra e la destra tradizionali, lo testimoniano la manifestazione che abbiamo visto sabato della scorsa settimana a Roma, al Teatro Quirino, di una sinistra che prova ad inseguire Beppe Grillo e quella che abbiamo visto invece a Bologna, in piazza Maggiore, di una destra incline ad inseguire Salvini.

Il fatto è che sta nascendo un bipolarismo diverso rispetto al passato. E’ da un pezzo che il vero discrimine è tra chi è convinto che la strategia migliore per uscire dalla crisi sia quella concordata con i nostri partner europei e chi invece ritiene che proprio questa strategia sia la rovina del Paese. In altre parole, tra chi vuole cogliere l’occasione offerta dalla crisi per innescare un processo di rapido allineamento dell’Italia ai migliori standard europei e chi pensa che questo progetto sia irrealizzabile, perché «in Italia queste cose non si possono fare».

Anche in Francia, del resto, Marine Le Pen sta diventando la pupilla di un fronte nero-rosso contro l’Europa, in nome della sovranità nazionale, e fa capolino l’idea di un partito della nazione guidato dai riformatori dei due campi. Anche lì, come ha scritto Giuliano Ferrara, «agiscono dei riformisti, anche generazionalmente connotati come “giovani” rispetto alla media, che credono possibile opporre al partito del sovranismo destra-sinistra, alleanza maligna e insidiosa come quella tra antipolitica grillina ed establishment pigro all’italiana, un “parti de la Nation” che dell’opposizione ideologica non sa che farsene».

Sia chiaro: la distinzione tra sinistra e destra non ha perso ogni significato. Ma non è questa la scelta più rilevante che la politica nazionale oggi è chiamata a compiere. In gioco è il sostegno alla strategia di integrazione dell’Italia nella UE, dal cui successo o insuccesso dipendono conseguenze enormemente più rilevanti per tutti. Non è un caso che proprio questa strategia costituisca il tratto comune ai programmi dei nostri ultimi tre Governi.

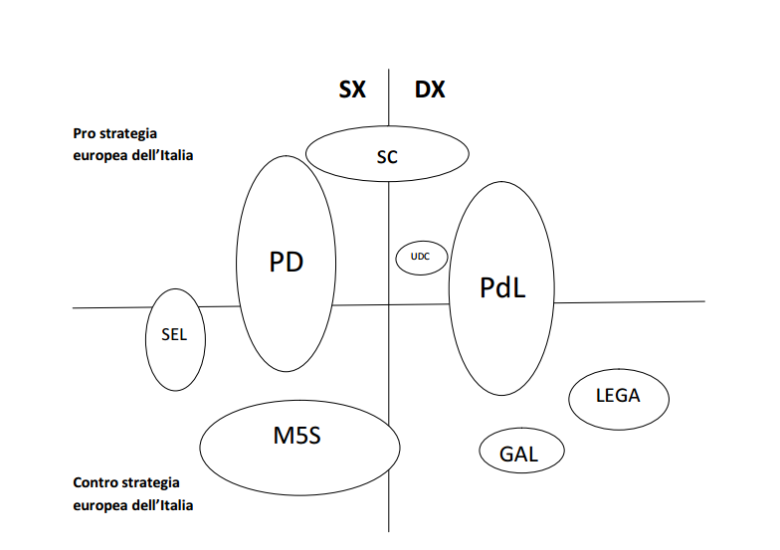

Due anni fa Pietro Ichino propose una riflessione su quello che sta accadendo nella politica italiana, accompagnata da una rappresentazione grafica, nella quale metteva a confronto lo spartiacque del bipolarismo tradizionale destra-sinistra con il discrimine corrispondente alle scelte di fondo che la politica italiana è chiamata oggi a compiere: pro o contro la “strategia europea dell’Italia”, fatta di riforme strutturali incisive utili anche per ottenere dall’UE politiche espansive. Rispetto a questo nuovo spartiacque, nella parte inferiore del diagramma, si vedevano schierati “contro” una metà del PdL, la Lega, il M5s, quasi tutta SEL e una piccola porzione del PD (quella rappresentata oggi dai Civati e dai Fassina); nella parte superiore, sul versante “pro” erano allineati quasi tutto il PD, tutta SC, l’altra metà del PdL e un pezzettino di SEL (Migliore e pochi altri).

Se ora confrontiamo la parte superiore di quel diagramma con il nuovo “polo” (più ampio di quanto non riesca a essere almeno per ora il PD) che si sta aggregando intorno a Renzi (si è parlato di Partito della nazione, partito Leopolda, di PD new look, di catch-all party, di “Big tent”, ma il succo è lo stesso), e compariamo la parte inferiore del diagramma con l’insieme delle forze politiche che oggi sono all’opposizione del Governo Renzi, vedremo che la coincidenza è impressionante. Si sta verificando (salvo un netto ridimensionamento complessivo dell’area occupata dal PdL e la sua parziale trasformazione nel NCD di Alfano) ciò che Pietro Ichino prevedeva in quel grafico.

Insomma, come dimostrano la vicenda greca, quella inglese, quella spagnola, la scelta fondamentale oggi è quella che si compie rispetto a questo spartiacque, che non è più quello sul quale si è strutturata la politica dal dopoguerra. Questo è il nuovo bipolarismo che è destinato probabilmente a caratterizzare gli anni che verranno e conviene prenderne atto.

Pegorer: rafforzate le peculiarità delle Regioni speciali. Maran: il bicameralismo perfetto era un relitto

Ecco i 5 motivi per cui la riforma voluta dal governo è salutare per l’Italia. L’intervento di Alessandro Maran, senatore del Partito Democratico

RIDARE VIGORE ALLE ISTITUZIONI

Le istituzioni di governo disegnate dal Costituente hanno permesso al nostro Paese di passare attraverso la Guerra fredda, ma sono diventate un freno alla capacità dell’Italia di stare nel mondo di oggi. Costantino Mortati, uno dei padri della Costituzione, aveva già evidenziato le incongruenze che attraversano la Parte II della Costituzione. Proprio a cominciare dalla contraddizione fra efficienza delle istituzioni di governo e vincoli garantisti, dovuti soprattutto al timore che «le maggioranze detentrici del potere ne usino per rivolgerlo contro gli avversari». Oggi che i principi costituzionali sono ormai radicati nella coscienza degli italiani, è possibile chiudere le pagine lasciate aperte dal Costituente e restituire, superando finalmente veti e conservatorismi, maggiore vigore alle istituzioni della Repubblica.

REALIZZARE UNA DEMOCRAZIA COMPETITIVA

Sono più di vent’anni, dai due referendum del 1991 e del 1993, che abbiamo messo in discussione il proporzionalismo e le forme assembleari del nostro Parlamento. Ed è da allora che è iniziata la (lunga) transizione da un modello di democrazia consociativa a un modello democrazia competitiva. Con l’iniziativa del governo Renzi, dopo i fallimenti del passato, ha preso corpo il tentativo di chiudere la transizione. La legge elettorale, che introduce un maggioritario ben strutturato (con il ballottaggio, si permette agli elettori di decidere con il voto a chi affidare il compito di governare) e la riforma costituzionale, con la liquidazione del bicameralismo perfetto, rendono possibile il funzionamento di una democrazia competitiva.

SUPERARE IL BICAMERALISMO PERFETTO

La presenza di due Camere investite degli stessi poteri di indirizzo politico e degli stessi poteri legislativi è la contraddizione più vistosa che non ha eguali in altre democrazie parlamentari. Un relitto di quando – come ricordava Pietro Scoppola – ciascuno degli schieramenti temeva il 18 aprile dell’altro.

UNA CAMERA DELLE REGIONI

Porre all’interno delle istituzioni costituzionali il luogo di coordinamento tra la legislazione dello Stato e la sua attuazione nei territori è oggi una necessità. La riforma del Titolo V (voluta dal centrosinistra e confermata dal referendum del 7 ottobre 2001) ha portato alla parte della Costituzione che regola i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali modifiche profondissime. E proprio la mancanza del luogo parlamentare di raccordo tra potere centrale e sistemi regionali è il principale punto critico della riforma. In carenza di una stanza di compensazione degli interessi, l’incertezza ha generato numerosissimi conflitti che sono devoluti alla Corte costituzionale. Ovviamente una Camera regionale, cioè un luogo di dialogo tra legislatori (non a caso, nelle principali democrazie quella dell’elettività diretta non è affatto una regola, ma tutto l’opposto), si può fare in molti modi. E vale anche per i poteri. Basterebbe leggere il volume sui lavori della Commissione nominata dal Governo Letta per trovare argomenti a favore delle varie composizioni e delle varie forme di rinvio. Ma l’idea che trasformare il Senato in modo simile al Bundesrat austriaco (come nel testo in esame) distruggerebbe un essenziale contrappeso politico e, con esso, le fondamentali garanzie e la stessa Costituzione, è una sciocchezza.

EQUILIBRARE PESI E CONTRAPPESI

Il principale problema in Italia non è l’assenza dei contrappesi, ma la debolezza del peso decisionale del governo e del Parlamento. Le garanzie democratiche non vanno cercate nella paralisi del governo votato dai cittadini, ma nei contrappesi veri di cui il nostro sistema è ricco come pochi: ruolo dell’opposizione («Non i Lord, ma l’opposizione a Westminster garantisce la libertà inglese», affermava Churchill), Corte costituzionale, magistratura, Regioni, associazionismo, stampa, Unione europea, Presidente della Repubblica. Semmai servirebbero buone leggi sui conflitti di interessi, sulle lobby, sulle autorità indipendenti: tutte cose che non si fanno senza una politica robusta.

Il deputato Pd: «Va costruito uno spazio ampio con almeno un milione di abitanti sul modello del network amministrativo sperimentato a Rotterdam e Lione»

di Marco Ballico

TRIESTE – «L’area metropolitana? Solo in uno spazio ampio, di almeno un milione di abitanti». Alessandro Maran interviene nel dibattito sul riassetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia allargando i confini. Secondo il vicepresidente dei deputati Pd non può bastare accorpare Trieste a una parte della provincia di Gorizia. In uno scenario mondiale «serve una scala adeguata».

Le diverse posizioni sulla città metropolitana sono “figlie” di una riforma degli enti locali che non è andata fino in fondo?

Le città stanno mutando funzioni, posizione e funzionamento interno in tutta Europa. È normale che se ne parli. Assistiamo alla scomposizione delle vecchie forme e alla ricostruzione di nuovi assetti. Contrariamente al passato oggi le aziende stanno “provvisoriamente” su un territorio e diventano sempre più elementi mobili che “contrattano” con il territorio. Ciò significa che la regione nel suo complesso deve essere capace di competere con altri territori per attrarre e trattenere le imprese.