Oggi gli Stati Uniti non hanno più la scala, la forza e neppure il consenso interno per reggere il mondo sulle spalle. Biden cerca di riordinare le forze e focalizzarle sulle sfide geopolitiche decisive, in particolare la Cina

L’America ha lasciato l’Afghanistan. E, ovviamente, noi con lei. Come da copione, sui giornali se ne sono dette di tutti i colori di Joe Biden (descritto come un «vecchio rimbambito», anche se è più giovane di Sergio Mattarella) e degli americani, imputando loro l’immancabile «tramonto dell’Occidente» vaticinato da Oswald Spengler.

Va da sé che gli americani, che ora sono accusati di aver abbandonato l’Afghanistan nelle mani dei talebani, sono stati sul banco degli imputati anche quando hanno invaso il paese per rimuovere dal potere i talebani che avevano ospitato e protetto Osama Bin Laden nel suo progetto di guerra santa.

Ma poco importa. La vera colpa degli americani è semplicemente quella di esistere; sono colpevoli non per ciò che fanno, ma per ciò che sono e, in Italia, si sa, ci sono almeno tre correnti antiamericane: di destra, di sinistra e cattolica (c’è l’antiamericanismo come nazionalismo, come anticapitalismo e come protesta contro la modernità).

Vediamo, perciò, di ricapitolare le cose.

Dovevano (dovevamo) restare?

Che il ritiro sia stato pianificato ed eseguito malamente è fuori dubbio. Biden e i suoi collaboratori potevano gestire meglio la ritirata, più lentamente, in una stagione diversa, dopo un negoziato più lungo? Probabilmente sì.

E anche la possibilità di una rapida presa del potere dei talebani andava presa sul serio. Ma la verità è che, come ha scritto Fareed Zakaria, «non c’è un modo elegante di perdere una guerra».

E per quanto ricchi e potenti, gli americani non sono riusciti a sconfiggere i talebani. Anche perché una cultura dei diritti impermeabile alle derive autoritarie e agli estremismi religiosi richiede tempo e fatica e aspettarsi che lo Stato di diritto occidentale funzioni ovunque vuol dire dimenticare la storia (lo ha spiegato magnificamente Mauro Bussani su Limes).

E una volta messo nel cassetto il progetto di promuovere una radicale trasformazione politica e culturale dell’Afghanistan (anche per la crescente indisponibilità degli americani a farsi carico dei costi umani e materiali dell’intervento), restare non aveva senso.

Certo, c’è chi ritiene che all’America (e all’Occidente) convenisse comunque continuare una «guerra a bassa intensità» a tempo indeterminato (una versione di quella che John McCain ha chiamato la Guerra dei Cent’anni). Dopotutto, si dice, il numero di morti tra i soldati americani si era ridotto di molto e gli Stati Uniti avrebbero potuto tranquillamente sostenere il costo finanziario della guerra.

In cambio, avrebbero impedito ai talebani di prendere il sopravvento ed evitato il caos delle ultime settimane. Ma una scelta del genere avrebbe significato una guerra senza fine. Dopo quasi vent’anni e nessun passo in avanti in direzione di un governo afghano in grado di reggersi in piedi da solo, la più lunga guerra dell’America sarebbe continuata in eterno.

Niente a che vedere, ovviamente, con la presenza americana in Corea, Giappone e in Europa occidentale, dove non ci sono nemici che attaccano regolarmente le truppe americane e nessun soldato viene ucciso. Avrebbe, invece, comportato quei combattimenti continui che hanno ucciso più di diecimila soldati afghani e mille civili ogni anno. Negli ultimi 20 anni, sono stati uccisi circa 66.000 militari e poliziotti afghani, 47.245 civili afghani e 2.352 militari statunitensi.

Continuare la guerra indefinitamente avrebbe significato, oltretutto, venir meno all’impegno preso da Donald Trump. Il che avrebbe verosimilmente provocato la ripresa e l’intensificazione degli attacchi da parte dei talebani e, quindi, l’aumento dei costi umani e finanziari. Ora, nel bene e nel male, la più lunga guerra americana è finita.

Nei vent’anni trascorsi, gli Stati Uniti (e i loro alleati) hanno potuto rivendicare alcuni successi. I soldati americani hanno ucciso Osama bin Laden (sebbene in Pakistan e non in Afghanistan) e hanno catturato o ucciso altri ideatori dell’attentato dell’11 settembre. L’Afghanistan si è trasformato, sia pure temporaneamente, in una democrazia, le scuole sono migliorate e le donne possono vivere più liberamente di prima. O meglio potevano.

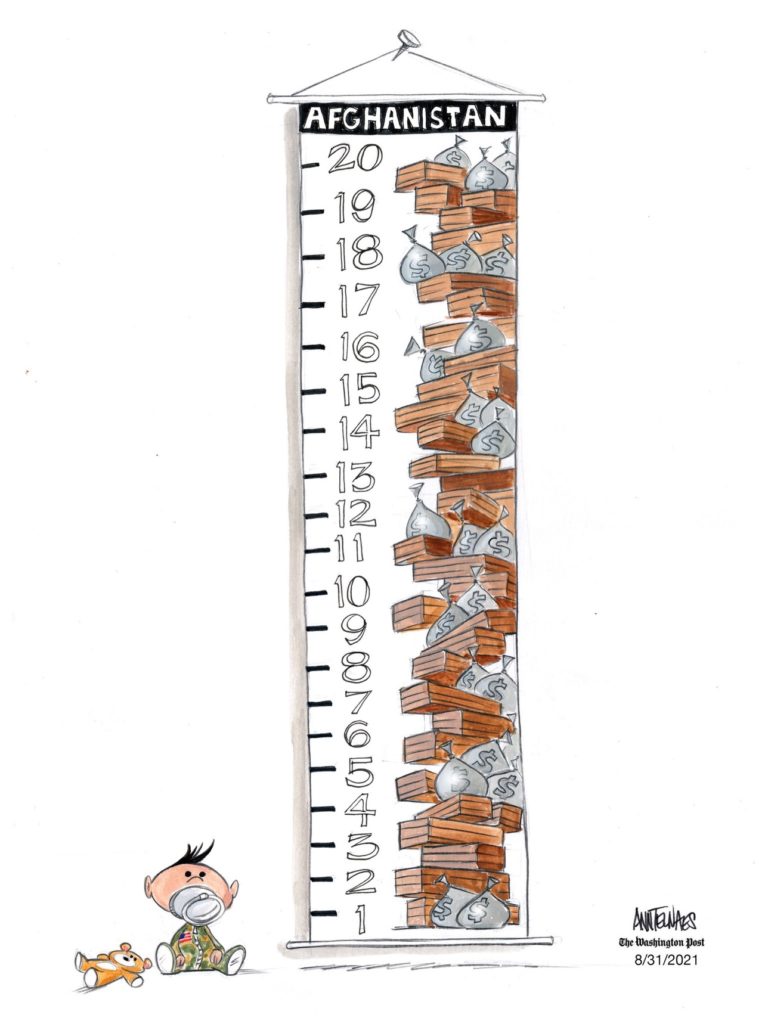

Tuttavia le realizzazioni si sono rivelate effimere e, nonostante i sacrifici, i leader afghani non sono riusciti a creare un governo solido e forze armate efficienti. Nonostante vent’anni di lavoro e una spesa di almeno 2000 miliardi di dollari, il governo afghano sostenuto dagli Stati Uniti è crollato in pochi giorni.

Il regime non era evidentemente più solido di cinque anni fa, o di dieci anni fa o del 22 dicembre 2001, quando Hamid Karzai prestò giuramento come primo leader dell’Afghanistan post 11 settembre. Nel corso di tutta la storia americana è difficile trovare un progetto fallimentare che sia durato così a lungo e sia costato tanto.

Per l’America la sfida decisiva è quella con la Cina.

Biden ha detto chiaramente che la decisione di mettere fine alla guerra è motivata dall’interesse nazionale. «Gli Stati Uniti non possono permettersi di rimanere impastoiati in politiche che davano una risposta al mondo com’era vent’anni fa», ha detto. «Dobbiamo rispondere alle minacce dove si trovano oggi».

L’America di oggi ha, ovviamente, molti interessi vitali da difendere: contrastare la proliferazione nucleare, difendere i diritti umani, combattere il terrorismo e promuovere la democrazia (che nel suo secondo discorso inaugurale, George Bush aveva detto sarebbe stata la missione dei prossimi decenni). Anche altre minacce, in particolare quelle informatiche, non sono più trascurabili e occupano oggi il centro della scena.

L’attacco all’oleodotto della Colonial Pipeline di quest’anno, che ha bloccato quasi metà delle consegne di carburante nelle regioni orientali degli Stati Uniti, ha rammentato a tutti che un attacco informatico ben organizzato può fare più danni di una attentato terroristico localizzato, anche se rende meno in tv.

Ma come ricorda ai suoi studenti Graham Allison, professore emerito di Harvard, «tutti questi interessi sono importanti, ma alcuni interessi sono più importanti di altri». Il più importante, sostiene, è riconoscere che la «competizione strategica con la Cina determinerà il nostro futuro». E non c’è dubbio che, per la sicurezza nazionale americana, la sfida della Cina sia il problema (militare, tecnologico ed economico) più importante e complesso.

Non per caso, Biden continua a ripetere che la grande lotta del secolo sarà quella tra le forze della democrazia e quelle della tirannia.

Ovviamente, se le cose fossero andate per il verso giusto, con un ritiro relativamente ordinato e un passaggio delle consegne relativamente senza scossoni alle forze armate afghane, Biden sarebbe stato celebrato per il suo realismo kissingeriano.

Ma come sanno i militari americani, «the enemy also gets a vote». E non si può pretendere che gli americani (ed il mondo) si concentrino sulla strategia nei confronti della Cina mentre gli schermi televisivi sono pieni di immagini disperate e si cerca di salvare gli americani rimasti e quanti più alleati afghani possibile con quella che lo stesso Biden ha definito «una delle operazioni di ponte aereo più difficili della storia» (che è riuscita ad evacuare più di 120.000 persone).

Tuttavia, il presidente americano ha ragione da vendere quando dice che i leader di Cina e Russia non avrebbero desiderato di meglio che vedere l’America «ancora impantanata» in Afghanistan.

L’America è tornata, ma non come prima.

Bisogna partire da qui e dal fatto che oggi l’America non ha più la scala, la forza e neppure il consenso interno per agire come Atlante che regge sulle spalle il mondo, fungendo contemporaneamente da locomotiva economica e da garante della sicurezza militare (per ragioni strutturali che ho riassunto in questo vecchio articolo).

È da un pezzo che gli americani vogliono tornare alla «normalità»; che gli studiosi (da Barry Posen a Michael Mandelbaum) teorizzano quel «Restraint» che Barack Obama ha messo in pratica per primo. Ed è da tempo che, una dopo l’altra, le amministrazioni USA fanno a gara per rassicurare gli americani che si sarebbero concentrate sulla politica interna, occupandosi di politica estera il meno possibile.

Tutti i presidenti americani degli ultimi vent’anni hanno annunciato che era venuto il momento di andarsene dall’Afghanistan per dedicarsi al «nation building» in patria. Joe Biden lo ha fatto davvero, ponendo fine a una guerra che tutti i suoi predecessori sapevano che non stava portando da nessuna parte. «Non c’è più una linea di demarcazione tra politica estera e politica interna: ogni iniziativa che assumiamo nella nostra condotta all’estero, va presa con in mente le famiglie dei lavoratori americani», aveva detto, non per caso, nel suo primo significativo discorso dedicato alla politica estera.

E anche il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan aveva poi ribadito che la politica estera americana non ha alcuna possibilità di successo se la classe media non la vedrà promuovere i propri interessi, se cioè non «renderà migliore, più sicura e più comoda la vita delle famiglie americane».

Il che esclude un ritorno ai tempi in cui gli Stati Uniti promuovevano il libero scambio in modo aggressivo, mandavano le loro truppe in guerra in paesi lontani, indossavano i panni del poliziotto globale e organizzavano interventi in posti come il Kosovo e la Libia.

Perciò, sì, certo, l’America è tornata. Ma non come prima. E bisognerà farsene una ragione. Il «momento unipolare» statunitense si è chiuso definitivamente il 15 agosto 2021. E proprio il ritiro dalla più lunga guerra mai combattuta dall’America, unito al provvedimento sulle infrastrutture, potrebbe segnare il punto di svolta.

L’altro giorno, infatti, Biden ha twittato: «Il Congresso deve finire il lavoro approvando il mio programma economico, in modo da stare al passo con lo slancio storico che abbiamo impresso in questi ultimi sette mesi. Si tratta di investire nel futuro dell’America, abbassando il costo della vita per le famiglie, e creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti».

La versione di Jimmy Carter (che al telefono con Trump, gli diceva di essere molto preoccupato del fatto che «la Cina ci sta superando», aveva risposto: «E sai perché? Ho normalizzato le relazioni diplomatiche con la Cina nel 1979. Dal 1979, sai quante volte la Cina è stata in guerra con qualcuno? Nessuna. E noi invece siamo rimasti sempre in guerra») sarà anche semplicistica, ma spiega senza tanti fronzoli la strategia di Biden e la decisione di chiudere una stagione, whatever it takes.

Per quanto il ritiro sia stato penoso, resta il fatto che gli americani non ne possono più di conflitti che sono costati una quantità mostruosa di risorse e hanno prosciugato le forze del paese in posti sperduti mentre la Cina cresceva ed il Partito comunista cinese consolidava il suo dominio.

La priorità degli Stati Uniti è ora quella di rimettere in sesto il paese, le sue istituzioni e le sue infrastrutture, ricomponendo «i frantumi dell’America» descritti da George Packer nel suo celebre libro. Sarà bene tenerlo a mente.

Anche perché gli Stati Uniti (e, al riguardo, democratici e repubblicani la pensano allo stesso modo) hanno ormai rinunciato alla speranza che l’integrazione della Cina nei mercati internazionali e nelle strutture della governance globale trasformi il regime di Pechino aprendo la strada alle richieste di democrazia.

Il tempo in cui ci si era illusi che la Cina avrebbe prima o poi accettato i principi dell’ordine liberale è passato e ora si tratta di far convivere potenze con sistemi politici agli antipodi. «I tiranni pensano che la democrazia non possa competere nel XXI secolo», ha detto Biden, e riferendosi alle sue conversazioni con il presidente cinese Xi Jinping, ha sollecitato l’America a dimostrare quanto sia sbagliata l’idea che le democrazie si muovano troppo lentamente in un mondo segnato dall’innovazione tecnologica e dalla competizione.

«Xi scommette sul fatto che la democrazia americana non sarà in grado di tenere il passo con le capacità decisionali del sistema dittatoriale di Pechino», ha detto Biden, che ha poi aggiunto: «Accettiamo con piacere la competizione». Ma, come sappiamo, la minaccia non arriva soltanto dai regimi dispotici, viene anche dalla destra populista e autoritaria di casa nostra. Ciò significa che la battaglia per la democrazia si combatte in primo luogo in America.

La democrazia americana ha corso (e corre) un pericolo «reale» e sono trascorsi solo pochi mesi da quando, guardando alla televisione il giuramento di Joe Biden, il mondo intero ha dovuto constatare amaramente che il Campidoglio e la Casa Bianca, due grandi e potenti simboli della democrazia americana, «del governo del popolo, dal popolo, per il popolo», erano sigillati all’interno di una specie di grande gabbia per poterli proteggere da quello stesso popolo (anche se in realtà si tratta solo di una esigua minoranza) che sono chiamati a rappresentare.

Mosca e Pechino gongolano?

Dunque, il mondo è cambiato e le priorità americane sono cambiate. Quando l’America ha rovesciato i talebani nel 2001 era lo stato più potente del mondo, sufficientemente forte da dissuadere i prepotenti e rassicurare gli inquieti. Ora nuove potenze sono in ascesa, vecchie potenze hanno ripreso vigore e la rivalità geopolitica è tornata.

Dal punto di vista strategico il ritiro americano potrebbe cambiare parecchie cose nella regione. A vantaggio di Russia e Cina? Non è detto. Il ritiro costringerà gli avversari dell’America (e dell’Occidente) ad affrontare i difficili problemi locali che avrebbero volentieri lasciato agli Stati Uniti. Il che potrebbe dividerli, posto che spesso non sono d’accordo sulle soluzioni, e incoraggiare altre potenze regionali a cercare rapporti più solidi con Washington.

Vale anche per l’Iran. Il governo fondamentalista sunnita-talebano dell’Afghanistan e il governo sciita ortodosso dell’Iran sono, infatti, arrivati sull’orlo della guerra nel 1998. I talebani hanno represso gli sciiti afghani, molti dei quali vivono nella parte occidentale del paese, vicino al confine iraniano.

E l’Iran aveva fornito armi e assistenza finanziaria alla “alleanza settentrionale”, fatta di tagiki e uzbeki afghani, che non si sono mai arresi al governo talebano. I talebani, a loro volta, hanno ricevuto un forte sostegno dal Pakistan, dove gli attacchi contro gli sciiti erano (e rimangono) abbastanza comuni.

La vittoria dei talebani potrebbe rivelarsi problematica anche per la Russia perché i gruppi islamisti del Caucaso, ostili al governo russo, potrebbero rifugiarsi proprio in Afghanistan, come hanno fatto in passato. Del resto, la paura di una vittoria jihadista è stata una delle ragioni che hanno spinto la Russia ad intervenire in Siria.

Come l’Iran, anche la Russia ha aiutato l’Alleanza del Nord anti-talebana. Il Pakistan (che ha strette relazioni con la Cina) finirebbe per essere in contrasto con entrambi i paesi e Russia e Cina potrebbero finire su fronti opposti. Si sa che le strette relazioni russe e cinesi sono un problema per gli Stati Uniti, e una rivalità tra i due paesi in Afghanistan potrebbe fare comodo.

Il ritiro degli Stati Uniti, finirà inoltre probabilmente per coinvolgere l’India, che ha già aiutato l’Alleanza del Nord e aveva fornito assistenza al governo afghano, più in profondità in Afghanistan. L’intensificarsi della concorrenza tra India e Pakistan accrescerebbe la rivalità tra India e Cina, avvicinando l’India agli Stati Uniti. Il ritiro degli americani dall’Afghanistan potrebbe quindi creare parecchi problemi ai nemici dell’America.

Naturalmente, c’è chi ritiene che quella descritta sia una politica troppo cinica e che esacerbare i grandi e medi conflitti tra le potenze sia, alla fine, troppo pericoloso per la stabilità globale. Può darsi. Quando finì la Guerra Fredda, in molti furono spinti a credere che la schiacciante potenza relativa degli Stati Uniti e l’apparente declino della competizione geopolitica sarebbero durati per sempre.

Invece, l’egemonia americana è di nuovo sotto pressione e la geopolitica è tornata. E la verità è che le risorse americane, per quel che riguarda sia l’hard che il soft power, non sono semplicemente sufficienti per gestire il mondo. Perciò, come sostiene da tempo Barry Posen, l’America è obbligata a giocare un gioco più duro sul piano internazionale.

In particolare, gli Stati Uniti non possono più permettersi di risolvere i problemi legati alla sicurezza a quegli stati che non perdono occasione per creare problemi agli americani. E se, andandosene dall’Afghanistan, creano loro qualche mal di testa, tanto meglio.

L’interventismo umanitario

finisce definitivamente in soffitta.

Ma, si

dirà, gli americani si stanno davvero ritirando dal mondo? Sono tentati di

nuovo dall’isolazionismo?

Difficile. Stando ai dati di qualche anno fa, gli Stati Uniti hanno circa 200mila

soldati permanentemente stanziati all’estero, presenti in 177 paesi e ripartiti in

circa 800 basi militari. E con 800 basi militari in giro per il mondo è difficile

propugnare una politica di isolamento.

Quel che va in soffitta è, piuttosto, l’interventismo umanitario armato, che a partire dalle guerre jugoslave degli anni Novanta e dalla lezione negativa del Ruanda era diventato un elemento chiave della strategia statunitense.

Le possibilità future di invocare il concetto della Responsibility to protect (R2P), ossia il principio per cui si deve intervenire in difesa dei diritti umani fondamentali e per evitare che qualsiasi Stato possa commettere gravi violazioni contro la propria popolazione, sembrano molto scemate.

Se negli anni Novanta si nutrivano grandi speranze nella rielaborazione teorica e giuridica del rapporto tra una concezione chiusa della sovranità dello Stato ed una concezione aperta, che contemperava la difesa delle tradizionali prerogative statuali con l’esigenza di proteggere i diritti umani dei singoli individui, oggi queste tesi hanno perso molto del loro appeal.

Con il ritorno su scala globale del nazionalismo e dopo la degenerazione dei conflitti in Libia e in Siria, la dottrina della R2P non è più un principio guida nelle relazioni internazionali e la decisione di ricorrere all’uso della forza continua a dipendere dalle logiche geopolitiche più che dagli imperativi morali.

Si chiude, insomma, un’epoca, o meglio, come osserva Mario del Pero, quell’epoca «si è chiusa da tempo, screditata sia dalle sue contraddizioni, dalle opacità, dalle ipocrisie dei diritti umani post anni 70, della loro declinazione parziale e selettiva, dei paradossi delle guerre umanitarie, dei doppi standard, sia dai suoi tanti fallimenti, ultimi quelli in Iraq e in Libia». Al punto che «rileggere oggi la Albright o Samantha Power e il suo “Problem from Hell” fa un’impressione non dissimile dall’accendere un Commodore 64».

Perfino Samantha Power, infatti, l’immigrata irlandese, che è stata corrispondente di guerra, ha vinto un Premio Pulitzer ed è poi diventata una figura chiave dell’amministrazione Obama, nel suo ultimo libro, “The Education of an Idealist” (con il quale cerca di dimostrare che è rimasta fedele al suo idealismo, all’approccio etico intransigente per il quale era diventata famosa, alla convinzione che l’idealismo umanitario può davvero cambiare il mondo, che le persone possono fare la differenza in meglio, ecc.), racconta una storia molto più complicata.

E l’idealista di un tempo ha ora aspettative molto più realistiche su quel che i governi e le persone impegnate in politica possono, e non possono, ottenere davvero.

È la fine della leadership americana o si tratta di un “reset”?

Dunque, è la fine della leadership globale degli Stati Uniti? Macché. A ben guardare, come scrive del resto un acuto analista come David Rothkopf, il ritiro è piuttosto parte di un più ampio «reset» della politica estera americana che, anzi, se portato avanti «coerentemente con la visione di Biden» sarà considerato «lo spartiacque nel ritorno della leadership americana».

È presto per capire se la scommessa avrà successo. Tuttavia, i governi degli Stati Uniti sono sopravvissuti a disastri peggiori dell’Afghanistan (dalla abortita invasione della Baia dei Porci a Cuba nel 1961, al ritiro da Saigon nel 1975, alla crisi degli ostaggi iraniana del 1979, alla successiva missione di salvataggio Desert I, ecc.) e l’immagine del paese si è ripresa. In politica estera, fotografie raccapriccianti e disastri non sono determinanti e non ci dicono nulla sull’impegno o la credibilità degli Stati Uniti.

Anche secondo il professore di Harvard Steven Walt, il ritiro dall’Afghanistan non è un ritiro generalizzato ma è invece il tentativo di riordinare le forze e focalizzarle sulle sfide geopolitiche decisive, in particolare la Cina. Il presidente Biden ha ripetuto questo ragionamento ogni volta che ha spiegato la sua decisione a proposito dell’Afghanistan e ha formulato il “Build Back Better”, il piano per rilanciare economia e lavoro, come un modo per ricostruire il consenso interno necessario per una politica estera più attiva.

Si è poi detto che il ritiro danneggerebbe la credibilità dell’America. In altre parole, il ritiro americano sarebbe la prova che non ci si può fidare di Washington. I media cinesi hanno incoraggiato questa interpretazione, secondo la quale il rifiuto di Biden di rimanere in Afghanistan anticipa il destino degli alleati dell’America in qualsiasi luogo del mondo.

Ma, come rivelano i sondaggi, gli alleanti (specie in Asia) distinguono sé stessi dal governo e dall’esercito afghano e sono perfino offesi dal paragone. Continuano a credere di poter contare sugli Stati Uniti, fintanto che saranno pronti a fare la loro parte. Il fatto che gli Stati Uniti si ritirino dall’Afghanistan non implica che abbandonino Taiwan, la Corea del Sud o gli stati baltici.

Anzi, come ha osservato Robert E. Kelly della Pusan National University della Corea del Sud, «era risaputo che non potevamo vincere, eppure abbiamo combattuto per vent’anni. Il che rivela una grande determinazione».

Piuttosto, se Biden vuole accrescere la credibilità americana deve mantenere, dicono in molti, le promesse che ha fatto durante il ritiro e dato che gli Stati Uniti possono ora concentrarsi sulla competizione tra grandi potenze, l’apparato della sicurezza nazionale deve restare in allerta rispetto alle minacce terroristiche e agire per distruggerle.

L’altra promessa che deve mantenere è l’impegno a competere con la Cina in tutti gli ambiti della sfida tra grandi potenze del XXI secolo. Il che richiede, come ha sottolineato Brad Glosserman, deputy director del Center for Rule-making Strategies della Tama University, «una vera strategia che vada oltre le vaghe minacce e fiacche misure di contrasto».

Servono scelte dure. Il che significa rafforzare la capacità di competere in ogni campo; finanziare la Pacific Deterrence Initiative per aumentare la capacità di combattimento; raddoppiare gli sforzi per rafforzare le alleanze, e promuovere una maggiore integrazione non solo tra gli Stati Uniti e gli alleati ma anche tra gli alleati.

Gli sforzi per inspessire il tessuto delle relazioni di sicurezza dovrebbero essere una priorità del governo americano. Una partnership molto integrata tra gli Stati Uniti e i loro alleati, in cui la dipendenza non sia a senso unico, è il modo migliore per assicurarsi che tutte le parti rispettino gli impegni. Se questa evoluzione farà seguito al ritiro dall’Afghanistan, allora gli ottimisti potrebbero aver ragione, dopotutto.

E l’Europa?

Tutti i leader europei ora dicono di voler trarre una lezione dall’Afghanistan e garantire l’autonomia militare della Ue. I leader europei hanno dovuto fare i conti con una realtà umiliante: l’Europa è priva di capacità militari collettive basilari. Senza l’aiuto americano, l’Europa che, sui giornali, sembrava fare fuoco e fiamme per la sorte delle donne afghane, non era in grado di mantenere in funzione l’aeroporto di Kabul e proseguire con le evacuazioni neppure per pochi giorni.

Non è una novità. L’Europa non in grado di occuparsi neppure del cortile di casa. Senza l’intervento americano, nella ex Jugoslavia si starebbero ancora cavando gli occhi. In Libia, gli arei francesi ed inglesi, senza il sostegno americano, non erano neppure in grado di acquisire gli obiettivi ed il paese è stato rapidamente abbandonato al proprio destino da quegli stessi europei che, dopo aver spinto per la rimozione di Gheddafi, avrebbero dovuto, vista la vicinanza, impegnarsi con il follow-up.

In Siria, abbiamo lasciato che Assad gasasse i bambini senza muovere un dito (allora, solo la Francia si dichiarò disponibile a prendere parte ad un attacco). E la Siria, confina con l’Europa, non con la California (sono del resto i turchi ad accogliere i profughi siriani: ma, si sa, lo fanno per soldi). In Italia poi abbiamo passato anni a discutere dei caveat. I nostri tornando non potevano bombardare ma eseguire soltanto missioni di ricognizione.

In Libia, non ci vogliamo andare (intanto combattono i turchi, ma loro sono mossi solo dal proprio tornaconto, si sa, mica come noi). Per paura, ovviamente. Ma che c’entra, si pensa (e non solo al bar), ci andranno gli americani, no?

Eppure, l’Europa è la piattaforma economica più importante del mondo, ha due potenze nucleari nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i membri europei della Nato (senza Stati Uniti e Canada) hanno quasi quattro volte la popolazione della Russia, il loro Prodotto interno lordo congiunto è più grande di almeno 12 volte e ogni anno spendono per la difesa, anche così combinati, almeno cinque volte più della Russia.

Quando si dice che qualcuno deve fare qualcosa, si intende dire che devono essere gli americani a farlo? La verità è che anche stavolta siamo preoccupati unicamente dei profughi. Dell’Afghanistan non ce ne importa nulla. E la paura di una nuova ondata di rifugiati ha messo in luce, anche questa volta, l’incapacità europea di sviluppare una politica di asilo praticabile. Da qui la corsa ad offrire, in preda al panico, incentivi finanziari ai paesi vicini all’Afghanistan, per gestire il flusso di migranti. Anche a governi storicamente poco amichevoli come il Pakistan.

Del resto, quando si parla di rifugiati l’istinto è quello di pagare e non quello di farsi avanti. Il che, come scrive David Herszenhorn, porta ad una conclusione che dovrebbe far davvero riflettere: «l’Unione europea non è in grado né di proteggere né di promuovere il cosiddetto european way of life».

L’assenza di hard power, della capacità cioè di usare anche il bastone della potenza economica e militare, non è, dicevamo, una novità, ma è una componente della debacle in Afghanistan. L’esperienza in Afghanistan conferma certo la necessità di una discussione sulla «autonomia strategica europea», ma bisognerebbe dotarsi di funzionalità strategiche basilari, posto che l’Europa non è in grado di difendersi, specie se dovesse fronteggiare potenze militari come la Russia o la Cina.

«Come potenza democratica e economica globale, come può l’Europa essere soddisfatta di una situazione in cui non è in grado, da sola, di garantire la sicurezza e l’evacuazione dei suoi diplomatici, dei suoi cittadini e di chi li ha aiutati e perciò è in pericolo?», ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, intervistato dalla rivista di geopolitica Le Grand Continent. «Di quale altro evento geopolitico abbiamo bisogno per guidare l’Europa verso una maggiore autonomia decisionale e capacità di azione?».

Sarebbe ora di guardare in faccia la realtà. Anche perché, se vent’anni di rilevanti investimenti militari ed economici in Afghanistan non sono riusciti a creare una cornice solida per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, non c’è ragione di credere che pressioni più modeste come le sanzioni possano cambiare la realtà sul campo in Bielorussia, nell’Ucraina occupata, in Siria, in Iran, o allentare la presa dei regimi dispotici, a Pechino come a Mosca.

Si è detto che gli Stati Uniti avrebbero compromesso la loro credibilità con la fuga da Kabul. Ma è la credibilità europea ad essere in discussione. E non solo perché le capacità militari della Ue sono inesistenti, ma anche perché le opinioni pubbliche europee vivono in un mondo fantastico (gli europei, sosteneva Bob Kagan, non accettano la realtà; vivono, o sostengono di vivere, in un mondo kantiano, governato dal diritto e dalle istituzioni) e hanno dimenticato che l’Atlantismo è una cosa seria.

Il contenuto della civiltà atlantica è soprattutto etico-culturale. Si alimenta certo di commerci e di traffici, ma quel che le dà il tono è proprio quel complesso di ideali etici e politici. Il che non significa sovrapporre all’alleanza negoziata tra il 1948 e il 1949 una impalcatura ideologica, ma comprendere le ragioni (e non solo quelle congiunturali) che hanno determinato quella stessa alleanza.

La comune fede nei diritti inalienabili della persona umana, nella libertà di coscienza e di parola, nella superiorità delle istituzioni libere e delle dottrine costituzionali fondate sul rispetto di una legge voluta dal popolo, non è un’invenzione a posteriori che si cerca di applicare forzatamente dall’esterno, ma esisteva assai prima dell’alleanza del ’49 e fu tra le cause che la determinarono. Ne ha scritto stupendamente, molto tempo fa, lo storico e giornalista Vittorio de Caprariis, che fu anche redattore del Mondo di Pannunzio. E tenerlo a mente oggi che l’ordine mondiale liberale in cui viviamo dal 1945 e al quale l’Italia ha preso parte con le altre nazioni europee, non sta tanto bene, male non fa.