Di buone intenzioni, si sa, è lastricato l’inferno. Negli ultimi venticinque anni, la politica estera americana è stata dominata dall’ambizione: dalla lotta al terrorismo all’esportazione della democrazia, dal rovesciamento dei despoti all’espansione delle garanzie sicurezza, Washington ha speso all’estero migliaia di miliardi (secondo il Watson Institute presso la Brown University, per le operazioni militari degli ultimi vent’anni, i contribuenti americani hanno sborsato 6,4 trilioni di dollari). E i risultati sono stati profondamente deludenti.

Non per caso, nel suo ultimo libro, «The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S.», il professor Stephen Walt della Harvard Kennedy School ha sostenuto che i ripetuti fallimenti della politica estera americana (che hanno attraversato le amministrazioni Bush, Clinton e Obama) sono tra le ragioni principali dell’elezione di Trump nel 2016.

Nel libro, pubblicato nell’ottobre del 2018, Walt sostiene che la politica estera americana dell’«egemonia liberale», che sia democratici che repubblicani hanno perseguito per anni, sia stata un completo fallimento e caldeggia l’«offshore balancing», una strategia realistica che punta a mantenere gli equilibri di potenza nelle regioni chiave. Walt afferma che, dalla fine della Guerra fredda, la «comunità» americana che si occupa di politica estera («una casta professionale altamente conformista e incestuosa», scrive Walt, che si è rifiutata di ammettere i propri errori ed è parzialmente responsabile della vittoria di Trump nelle elezioni del 2016) ha cercato di «diffondere la democrazia, i mercati e altri valori liberali nel mondo», nella convinzione che «siano essenziali per la sicurezza degli Stati Uniti e semplici da promuovere» nonché «un bene per il resto del mondo».

Walt si occupa, ovviamente, anche di Trump e sostiene che, agli aspetti peggiori dell’egemonia liberale, il presidente americano ha abbinato il tentativo (di scarso rilievo) di istituire relazioni «puramente transazionali» che «costringano gli altri a sopportare gli oneri maggiori». L’ «offshore balancing», l’alternativa che Walt propone, vedrebbe invece gli Stati Uniti impegnare le proprie forze militari solo quando necessario per proteggere interessi vitali e affidarsi alla diplomazia e ad altre opzioni di «soft power» come mezzo principale per interagire con il mondo. In questo modo, Washington rinuncerebbe agli sforzi ambiziosi di rimodellare altre società e si concentrerebbe su ciò che conta davvero: preservare il dominio degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale e contrastare i potenziali egemoni in Europa, Asia nord-orientale e Golfo Persico. Insomma, invece di sorvegliare il mondo, gli Stati Uniti incoraggerebbero altri Paesi a prendere l’iniziativa nel controllare le potenze in ascesa, intervenendo solo se necessario.

Il fatto è che ormai c’è un ampio consenso attorno all’idea che la «Grand Strategy» di impegno globale che gli Stati Uniti hanno perseguito dal crollo della potenza sovietica non sia «necessaria» e sia, anzi, «controproducente, costosa ed inefficiente» (lo ha spiegato anche Barry Posen, professore di scienze politiche al MIT, in un libro il cui titolo, «Restraint», esprime in modo stringato la sua esortazione). Del resto, nell’aprile del 2016, un sondaggio del Pew rilevava che il 57% degli americani riteneva che gli Stati Uniti dovrebbero «badare ai propri problemi e lasciare che gli altri facciano del loro meglio». E nel corso della campagna elettorale di allora, sia il democratico Bernie Sanders che il repubblicano Donald Trump trovavano un pubblico ricettivo ogni volta che mettevano in discussione la propensione degli Stati Uniti a promuovere la democrazia, sovvenzionare la difesa degli alleati e intervenire militarmente. Per capirci, Hillary Clinton era l’unica a difendere lo status quo.

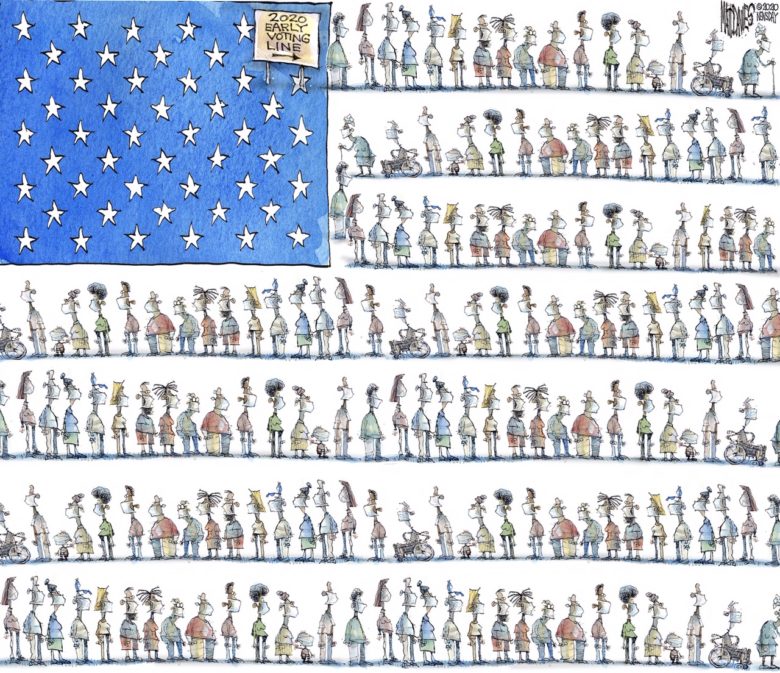

Insomma, Trump, a modo suo, ha messo il dito sulla piaga. E non c’è da stupirsi che in un paese paralizzato dalla polarizzazione, in preda ad una sorta esaurimento nervoso politico e frustrato da decenni di politica estera dal peso eccessivo, le proposte che promettono di alleggerire il fardello americano, abbiano avuto (e continuino ad avere) un certo appeal. Perciò, è improbabile che le cose possano cambiare se alla Casa Bianca dovesse arrivare, come ormai ci auguriamo tutti, un presidente democratico.

Il vecchio mondo non tornerà. Anche se Biden dovesse vincere le elezioni non potrà rabbonire le forze che hanno dato impulso al trumpismo. Il candidato democratico ha annunciato che rientrerà nell’accordo sul clima di Parigi, cercherà di salvare l’accordo nucleare iraniano, tratterà con rispetto gli alleati invece di strapazzarli continuamente e costruirà una coalizione per contrastare l’ascesa della Cina. Ma appena metterà piede alla Casa Bianca, Biden dovrà dedicare tutto il suo tempo al tentativo di salvare il paese e l’economia dalla pandemia. Le grandi scommesse di politica estera saranno accantonate: gli americani non vogliono più essere risucchiati dai problemi del mondo. Non c’è alcuna possibilità che un grande accordo commerciale come la Trans-Pacific Partnership dell’era di Obama (un potenziale contrappeso alla Cina che Trump ha abbandonato) possa passare al Congresso. E l’America sembra avviarsi ad uno scontro di lungo periodo con la Cina indipendentemente da chi risiederà alla Casa Bianca.

Oltretutto, gli Stati Uniti non potranno dire semplicemente che sono ritornati, come se Trump non fosse mai esistito. Sono in molti a temere che il disordine politico che ha condotto alla sua ascesa potrebbe partorire un altro presidente nazionalista tra quattro anni. Perciò, perché mai un avversario come l’Iran dovrebbe cercare un’intesa se gli Stati Uniti potrebbero prendere cappello e andarsene di nuovo?

Inoltre, mentre gli americani erano distratti dalle tempeste mattutine di tweet, dall’impeachment e dalle riflessioni del presidente sui disinfettanti da somministrare per via endovenosa, i concorrenti degli Stati Uniti si sono dati da fare. La Cina ha consolidato la sua base di potere in Asia e sta mostrando i muscoli a livello globale; l’Europa sta cominciando a concepire un mondo non più garantito dal potere americano; e la Russia seminerà zizzania dovunque riesca a farlo.

Certamente, anche da questa parte dell’Atlantico, le elezioni hanno suscitato la speranza di un cambiamento. Ma è probabile che, quando si poserà la polvere, bisognerà raccogliere i cocci. Una presidenza Biden potrà sicuramente offrire una maggiore stabilità strategica e meno sconvolgimenti (e una mano più ferma sul grilletto nucleare). Ma è difficile aspettarsi una leadership mondiale dominante in un mondo frammentato.

Nei prossimi anni, come ha scritto l’ex ministro degli esteri spagnolo Ana Palacio, non possiamo immaginare il ritorno al solido ordine liberale internazionale del passato e non possiamo ragionevolmente aspettarci il rifacimento completo del sistema internazionale, com’è accaduto dopo la Seconda guerra mondiale. Tolto di mezzo Trump, possiamo sperare realisticamente di evitare un completo (e devastante) rifiuto del multilateralismo. Il punto è sempre lo stesso: come convincere gli Stati Uniti riprendere la loro leadership nel mondo.

Alessandro Maran